肉は白身で柔らかく、刺身にもなるが、煮付けに向いている。主に西洋料理で利用されることが多く、バター焼きやムニエルが一般的。砂泥底に住むため多少臭みがあることがあり、それを消すため、バターや牛乳、ワイン、ハーブなどを使う。ムニエルにするときも、下処理の後、小麦粉をまぶす前に20分ほど牛乳に浸すとクセがとれて美味しくなる。

【近種】

アカシタビラメの近種に「イヌノシタ」があり、アカシタビラメに比べ大型で、40cmを超えるものもある。市場では本種と同じく「赤したびらめ」として扱われ、食べ方も同じ。

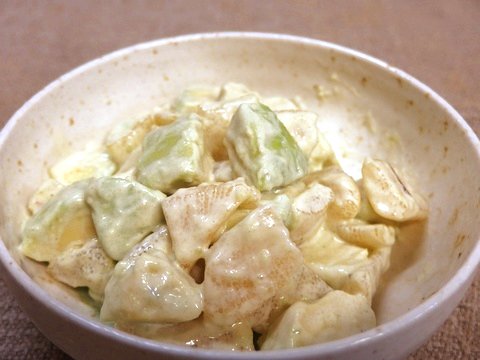

あおやぎの味がおいしい春に食べたいぬたです。

あおやぎ、わけぎ、酢味噌

①あおやぎは生のものはボイルします。

②わけぎは湯をくぐらせ、まな板の上で包丁の背で中のぬめりをとり、4cmほどの大きさに切りそろえます。

③あおやぎ、わけぎ、酢味噌をあえます。

あおやぎを使ったかき揚げです。丼物やおうどんに入れてもおいしいです。

調理のコツは、かき揚げを薄くすることです。

あおやぎ、三つ葉、ごぼう、にんじん、

小麦粉150g、冷水 200cc、卵1個、

揚げ油

1.三つ葉は3cmの長さに、ごぼうはささがきに、にんじんは千切りにします。

2.小麦粉を冷水で溶き、卵1個を混ぜ合わせます。

3. 2に1の野菜、あおやぎをいっしょに入れ混ぜます。

4.熱した揚げ油に、お玉等で形を整えながら3を入れます。

5.カラッとしてきたら取り出す。

・かきあげをあったかいご飯の上にのせてめんつゆ等をかけると簡単にかきあげ丼ができます。

溶き卵を入れるとき、火を通しすぎないのがポイントです。

あおやぎ、卵、ゴボウ、たまねぎ、三つ葉、塩、しょうゆ、だし汁、砂糖

①だし汁に塩、しょうゆ、砂糖で味を付け、火にかける。

②ゴボウはささがき、たまねぎは薄切りにし、①にいれる。

③野菜が煮えたら卵を溶いてまわしながら入れる。

汐の香りがする春の煮物です!

汐の香りがする春の煮物です!

青柳のむき身みとワケギをさっと煮たもの。潮の香りがしておいしいです。ボイルした青柳を使ってもできますが、その場合はダシがあまりでないのでかつおだし(顆粒)を少し加えてください。

青柳むき身・・・100g

ワケギ・・・1/2束

<調味料>

醤油・・・大さじ1、みりん・・・大さじ1、さとう・・・大さじ1/2、日本酒・・・大さじ4

だし汁・・・大さじ4

①むき身は薄い塩水でさっと洗って水を切る。ワケギは5cmくらいに切っておく。

②鍋にだし汁と調味料を入れて火にかけ、①のむき身、ワケギを入れて3分くらいさっと煮るだけです。貝に火が通り、ネギがしんなりすればでき上がり。煮すぎないように。

アカムツをカラリと唐揚げにしました。二度揚げすることでとても香ばしく骨まで食べられるようになります。

アカムツ、片栗粉、レモン、塩、こしょう、サラダ油

1.アカムツは、ウロコ、内臓、エラを取り除き、きれいに洗う。この時腹膜の中の腎臓の部分もきれいに取り除くと臭みがなくなる。

2.アカムツの水分をよく拭き、塩をふり、片栗粉を薄くまぶす。

(ビニール袋に片栗粉を少量入れ、そこにアカムツを入れて大きく空気を入れて口を閉じて振ると、薄くつけることができます。)

3.160~170℃のサラダ油で揚げる。

4.油を切って、もう一度油の温度を最初よりも高くして揚げる。

アカムツは皮の下に脂があるので、刺身は皮を炙った焼き霜にするのがお勧め。口に入れると脂が溶け出して「白身のトロ」と言われるのも納得の味です。

刺身ではレシピも何もないので、簡単に書いておきます。

アカムツ・・・皮付きの片身

大根ケン、大葉など適宜・適量

①アカムツを焦げても大丈夫な木のまな板等におき、料理用トーチ(バーナー)で皮目を炙り、氷水に落として冷ましてから水気をふき取る。

②血合い骨に沿ってフィレを割り切り、血合いの骨を除く。後は平造りにして大根ケン、大葉などと盛り付けます。

◎皮の下の脂が多すぎて刺身に切るときに皮がはがれてしまいました。刺身に切り、そのあとで炙って冷やさずに盛り付けた方がよいと思います。

脂があって身自体が美味しいので、シンプルな塩焼きはお勧めの一品です。

アカムツ切身・・・2切れ

塩・・・適量

甘酢生姜・・・適量

①切身に塩を振って20分くらいおき、でてきた水分をクッキングペーパーなどで拭う。

②後はグリルで焼くだけです。

アカムツ切身・・・2切れ(約200g)

肝・・・適量(あれば)

生姜(薄切り)・・・少々

醤油、みりん、砂糖・・・各大さじ1・1/2 酒、水・・・各大さじ5

①沸騰した湯に1割程度差し水をして80~90℃に温度を下げ、切身を湯通しして冷水にとり、丁寧に鱗などの汚れを落とす。

②鍋に煮汁の材料を入れて火にかけ、切身、肝、生姜を加える。沸騰したらアクを除き、落し蓋をして5~6分煮れば出来上がり。

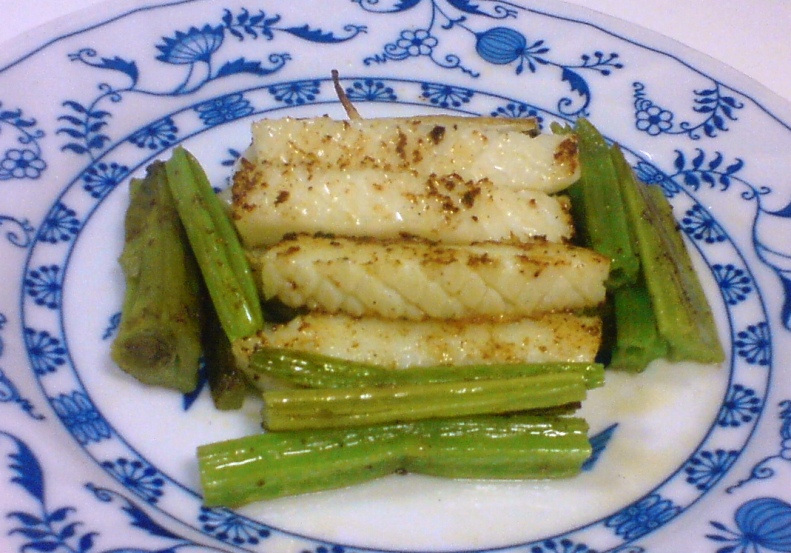

昆布の上に塩で下味を付けた切身をのせ、酒をふりかけて蒸すだけです。

アカムツ切身・・・2切れ

昆布・・・5×10㎝

塩・・・適量

生姜・・・少々

酒・・・大さじ3

①切身に軽く塩を振って20分くらいおき、さっと洗って水けをぬぐう。生姜は千切りにして水にさらし、水けをきる。

②深めの器に昆布をしき、切身をのせて酒を振りかける。器の上をアルミホイルなどで軽く覆い、蒸気の上がった蒸し器で6~7分蒸す。器にホイルで軽く覆うのは、蒸し器のふたから水滴が落ちるのを避けるためです。

③蒸しあがったら器に盛り付け、千切り生姜を添えて完成。

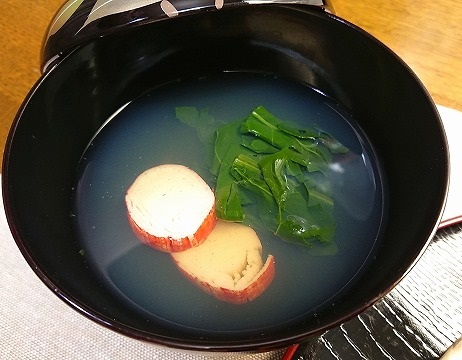

アラは潮汁がお勧め。潮汁は魚の下処理をきちんとすることが上手に作るポイントです。

アカムツのアラ・・・1尾分(頭は半分に割っておく)

塩・・・適量

大根・・・100g

青ネギ・・・2本

昆布・・・5×10㎝

水・・・2カップ

酒・・・大さじ2

みりん・・・大さじ1/2

薄口醤油・・・小さじ1

①まず魚の下処理です。アラに塩をきつめに振り、15分くらいおく。80~90℃の熱湯でアラを湯通しし、冷水に落として鱗などの汚れを丁寧に洗う。

②大根は拍子木に切る。青ネギは5㎝に切る。

③鍋に水と下処理したアラ、昆布を入れて火にかけ、沸騰する前に昆布を取り除く。沸騰したらアクをすくい、大根を加えて弱火にし15分程度煮る。

④酒、みりん、薄口醤油を加え、味が薄ければ塩少々を加えて味を調える。最後に青ネギを加えて火を止める。

※器によそってユズ皮とか添えれば最高でしたが、手持ちがありませんでした。残念!!

でも美味しかったです。

焼き穴子を使った穴胡巻きです。他にも蒸し穴子を使ったもののあります。

焼き穴子 1/4本

キュウリ 1/8本

酢飯 大スプーン1杯

焼き海苔

しょうゆ 適量

好みでゴマ

1.焼き穴子を横半分、縦半分に細長く切る。

2.キュウリも横半分、縦に4ツに切る。

3.酢飯に好みでゴマを混ぜる。

4.焼き海苔に酢飯を広げ、穴子、キュウリをのせて巻く。

5.巻いた寿司を半分に切る。

煮穴子って「寿司屋さんのプロの味」みたいに思っている方が多い知れませんが、作り方さえわかれば家庭でも割と簡単にできます。特にできたてはふわふわトロトロで、自分で作らないとなかなか味わえません。

穴子丼、棒寿司などにお勧め。そのまま酒の肴にしても良いです。

穴子(開いたもの)・・・600g

<煮汁>

醤油・・・大さじ6(90m)

砂糖・・・大さじ6

みりん・・・大さじ3

酒・・・大さじ6

水・・・900ml

昆布茶・・・小さじ1

※煮汁は穴子の量に応じて調整してください。穴子100gに対して醤油 大さじ1が目安です。

①バットを伏せて開いた穴子の皮を上にして並べ、熱湯をかける。皮についたヌメリが白く固まるので、指でヌメリをこそげながら洗い流す。ヌメリを丁寧に処理することが、生くさくなく美味しく作るポイント。

②底が広い鍋に穴子の皮を上にして並べ、煮汁を加えて強火で煮る。沸騰したらアクを除き、落し蓋をして中火~弱火で20~30分くらい煮て火を止める。(この時、煮汁はやや薄味で、まだ十分に残っている状態です。)煮すぎると柔らかくなりすぎ型崩れしてしまうので注意!!

③荒熱が取れたらザル等に穴子を取り出し、煮汁を切る。穴子はものすごく柔らかくなっているので、形を崩さないように丁寧に扱ってください。今回は使った鍋が深めだったので、取り出すときにちょっと崩してしまいました(写真)。フライパン等の浅い鍋が良いです。

※残った煮汁は少し煮詰め、タレとして使います。

※煮穴子を冷蔵庫で保存し冷たい場合は、レンジにかけたり、タレを少し薄めてさっと煮て暖めなおすと美味しくいただけます。

※穴子の頭や骨がある場合は、身と同様に熱湯をかけ、頭のヌメリを洗い落としてから一緒に煮てください。だしが出て更に美味しくなります。

南蛮漬けはアジだけとは限りません。アマゴの南蛮漬けもおいしい。ご飯のおかずにも、ビールなどのおつまみにもなる初夏の惣菜です。野菜の彩りがきれいで豪華、メインディッシュにもなります。

アマゴ・・・2尾(200g)

タマネギ・・・80g

ニンジン・・・20g

ピーマン・・・1個

サラダ油・・・小さじ2

塩・コショウ・・・適量

揚げ油・・・適量

小麦粉…適量

<南蛮酢>

穀物酢・・・大さじ4、砂糖・・・大さじ4、水・・・大さじ1、塩・・・小さじ1、薄口しょうゆ・・・小さじ1、顆粒ダシ・・・少々、赤トウガラシ(輪切り)・・・1本分

①アマゴのヌメリを洗い落とし、盛付けた時に下側になる方の腹に庖丁を入れて内臓を取り除き、エラも取ってから腹の中をきれいに洗う。キッチンペーパーでよく水気を拭き取り(腹の中も)、軽く塩・コショウを振って15分位おく。

②タマネギは櫛形に切り、ニンジン、ピーマンは千切りにする。

③鍋に南蛮酢の材料を入れ、温めて砂糖、塩を溶かし冷ましておく。

④フライパンを熱し、サラダ油で②のタマネギ、ニンジンをしんなりするまで炒め、③の南蛮酢に漬ける。ピーマンは生のまま加えて漬ける。

⑤アマゴの表面に浮き出した水分をよく拭き取り、小麦粉を付けて(腹の中や頭にも付ける)170~180℃くらいの油でからっと揚げ、熱いうちに④の南蛮酢に漬け込む。

⑥魚を取り出して器に盛り付け、野菜を魚の上に乗せ、南蛮酢をかけてでき上がり。

パエリアはスペイン風の炊き込みご飯。蓋のできるフライパンがあれば、けっこう本格的なものが簡単に作れます。魚介類などの具材が1、2品無くても、他のものでもOKです。気軽に作ってみてください。美味しいです。

魚介類…適宜(今回はアサリ、エビ、ボイルホタテ、イカ)約400g

刻みニンニク…小さじ2

タマネギ…1/2個(みじん切り)

カットトマト(缶詰)…1/2カップ

パプリカ(赤)…1/2個(乱切り)

サフラン…(0.1g)

コンソメ…小さじ2

米…1カップ(200ml)

オリーブ油…大さじ1+1/2

白ワイン…大さじ1

水…280ml

①サフランをアルミホイルに包み、オーブントースターで30秒ローストする。取り出してアルミホイルの上から指ですりつぶし、細かくする。

★焼きすぎると黒くこげてしまうので注意!パンを弱火で焼く時の火加減が目安です。

②フライパンにオリーブ油 大さじ1/2、ニンニク小さじ1を熱してエビとイカをさっと炒める。塩・コショウ、白ワインを振り、皿に取り出しておく。

③フライパンにオリーブ油 大さじ1、ニンニク小さじ1を入れて弱火で香をだし、タマネギ加えて透き通るまで炒める。

④中火にしてトマトを加え、トマトをつぶしながら良く炒め水分をとばす。これに米を洗わずに加え、炒め合わせる。米がトマトの水分を吸い、照りがでるまで良く炒める。

⑤水280ml、サフラン、コンソメを加え、混ぜ合わせながら3分くらい煮詰める。

⑥一旦火を止め、パプリカ、アサリ、ホタテ、炒めておいたエビ、イカを米の上に載せ、蓋をして弱火で18分間蒸し煮にする。

★弱火が重要! 強いとこげ過ぎます。

⑦蓋を開けて米の煮え具合をチェック。蓋を開けたまま中火で30秒くらい加熱し、余分な水分を飛ばす。パセリを散らせばできあがり。

★食べる時にレモン汁をかけると美味しい。

★サフランの代わりにカレー用のサフランライスの素を使ってもOK。値段も手頃で簡単・便利です。

コリコリとした食感がたまりません!

1.アワビの身の部分をタワシでこすってきれいに洗います。

2.スプーンで殻から身をはずします。

3.内臓をとります。

4.口の部分を切り落とします。

5.貝柱の部分に縦に薄く切れ目を入れます。

6.薄くスライスします。

肝のソースの苦味が、身の甘味を際立たせている逸品です。

1.アワビをさばく。(「アワビのお造り」に捌き方をのせています。)

2.フライパンにオリーブオイルを大さじ1入れ、熱してからアワビを貝柱が上にくるように入れます。

3.ふたをして中火で1分ほど焼き、裏返して焼き、最後にバターを入れて焼きます。

4.肝の部分は包丁で細かく刻み、バターを加えてフライパンで熱します。

5.アワビを切って皿に盛り付け、周りを肝のソースで囲み、青じそを細かく切ったものを散らして出来上がりです。

バターの風味がほんのりして・・・

柔らかくてとってもおいしかったです。

1.アワビの貝をはずし、ワタと口をとって3等分する。

2.熱したフライパンにバターをいれ、アワビを入れて、軽く炒める。

肝って聞くだけで敬遠しがちですが、これは苦み等は無く食べやすいです。パンやクラッカーにつけたり、パスタのソースとしてお召し上がりください。

アワビ肝…2個

ニンニク…1カケ

オリーブオイル…大さじ1

鷹の爪…1/2本

醤油…小さじ1/2

お酒…大さじ1

1. アワビの肝を洗い、水気をふきとり、肝以外を取り除く。

2. ニンニクをみじん切りにする。

3. フライパンにオリーブオイルとニンニク・鷹の爪を入れ、弱火で炒める。

4. にんにくの香りが立ってきたら、アワビの肝を裏ごししながらいれる。

5. アワビの肝に少し火を入れてから、調味料を入れて煮立たせ、水分を飛ばす。

石鯛はやはりお刺身が一番です。鮮度が良く身が固かったで、薄造りにしました。残った皮も湯引きにして添えています。石鯛の皮は厚く硬いので、30秒くらいしっかりと茹でて使います。

石鯛…刺身用冊

添え物…大根ケン、大葉、すだち 適量

※刺身なのでレシピというほどのものはないですが、簡単に書いておきます。

①石鯛の皮を引く。小鍋に湯を沸かし、塩をひとつまみ入れて皮を柔らかくなるまで(30秒くらい)茹でる。冷水にとって鱗の残り等をきれいに洗い、水切りして細くきざむ。

②器に大根ケンと大葉をセットし、石鯛を薄く削ぎ切りして盛り付ける。①の皮とすだちを添えて完成。

刺身にして残ったアラを煮付けました。石鯛はちょっとクセがありますが、脂があっておいしいです。

石鯛のアラ…1尾分(約400g)

生姜…1カケ

<煮汁>

醤油…大さじ4、みりん…大さじ4、砂糖…大さじ2、酒…大さじ8(120ml)、水・・・大さじ12(180ml)

①湯を沸かしてアラをさっと(5秒くらい)湯通しし、冷水にとって鱗の残りや血などの汚れをきれいに洗う。

②鍋に煮汁の材料と生姜の薄切り、①の下処理したアラを入れて強火で沸騰させる。浮いてきた灰汁を除いたら中火に落とし、落し蓋をして7~8分煮ればできあがり。

煮付けはシズ料理の定番です。繊維質がしっかりとして旨みがあり淡白な味で、薄めの煮汁で炊いた方が美味しいです。薄いと思われたら、最後に汁だけ少し煮詰めてください。

シズ・・・2尾(今回は約200g)

ショウガ・・・1/3カケ

サヤインゲン・・・6本

<煮汁(※1)>

醤油、みりん・・・各大さじ2、砂糖・・・大さじ1、料理酒、水・・・各大さじ6

※1:カレイなどの煮付けに適した、やや甘めで薄めの煮汁です。分量は魚約200g相当なので、煮る魚の量で加減してください。

①シズはエラと内臓を取り除いて水洗いして水気をふき取り、表と裏に2ヶ所切れ目を入れる。

②ショウガは千切りにし、飾りに使う半分は水にさらして軽く水気をきる(煮汁に入れる半分は千切りのまま)。サヤインゲンは塩を一つまみいれた湯で固めに茹で(約2分)、冷水で色止めし、半分に切る。

③鍋(※2)に煮汁の材料を入れて火にかけ沸騰したら①シズを入れ、落し蓋(ホイル等)をして3分煮、千切り生姜を加えて更に3~4分煮て火を止め、煮汁に②のサヤインゲンを加える。5分くらい冷まして味をしみ込ませる。

④フライ返し等を使って魚の形を崩さないように器に盛り付け、千切りしたショウガを添える。

※2:煮上がった魚を型崩れしないように取り出すには、浅めの鍋が便利です。お勧めはフライパン。鍋の大きさは、魚を曲げずにきちんと納まる程度がベスト。大きすぎると煮汁が回らず、小さいと魚が型崩れしてしまいます。

通常は小さめで安価なものを使って南蛮漬けをつくります(今回のは大きさが1尾100g以上あって南蛮漬け用には立派)。シズの骨は柔らかので、よく揚げて1日くらい南蛮酢に漬け込むと骨まで食べられます。

シズ・・・約200g

タマネギ・・・1/2個

ニンジン・・・1/4本

ピーマン・・・1/2個

小麦粉・・・適量

揚げ油・・・適量

レモン・・・輪切り4切

<南蛮酢>

酢、薄口醤油、みりん・・・各大さじ4、料理酒、水・・・各大さじ2、砂糖・・・大さじ3

鷹の爪・・・輪切り1本分、ショウガ・・・薄切り4枚、顆粒だし・・・少々

①シズはエラと内臓を取り除いて水洗いし、水気をふき取って表と裏に2ヶ所切れ目を入れる。

②タマネギは櫛形に切り、ニンジンは千切り、ピーマンも種を除いて千切りにする。タマネギ、ニンジンは20分くらい水にさらし、水気をきる。

③南蛮酢の材料を合わせて火にかけ、ひと煮立ちさせて火を止め、バットなどの容器に移しておく。

④ ①のシズに小麦粉をまぶし、170~180℃の油でからっと揚げ、熱いうちに③の南蛮酢に漬け込む。②の野菜も同様に南蛮酢に浸ける。

⑤器に盛り付け、レモンを添える。できた後、すぐに温かいものを食べても良いですし、何日か漬け込んでも美味しく食べられます。

カツオの漬けと一緒に握りました!

カツオの漬けと一緒に握りました!

シズの寿司といえば、徳島県の郷土料理「ぼうぜの姿寿司」がよく知られますが、今回作ったのは刺身感覚の握り寿司です。身が少し柔らかかったので、ちょっとだけ塩と酢で締めて使いました、

※今回はカツオの握り寿司も一緒に作ったので、分量を書いていません。握り寿司の種は1切れが約12g、寿司飯は握り1個が約18gですので、寿司種の量を考慮して寿司飯を作ってください。寿司飯と寿司酢の割合は下に書いています。

【材料】

シズ

すし飯

わさび、甘酢ショウガ

①シズは水洗いして3枚におろし腹骨をすき取る。かるく塩を振って5分ほどおき、水で塩を洗い流した後、寿司用の酢で洗って身を締める。

② ①のシズの酢をふき取り、骨抜きで血合いの骨を抜く。次に頭側から手で皮をむき、寿司種用にカットする。今回は片身が約25gでしたので半分にそぎ切りにしています。

③寿司飯は、固めに炊いたご飯に、ご飯の重量の約10%の寿司酢(市販品)をかけて作ります。例えば 米1合=ご飯約320g ならば 寿司酢 大さじ2(30ml)が目安です。

レモンをしぼって。

レモンをしぼって。

子どもと一緒に、岩牡蠣をこじ開けて、牡蠣の身を取り出し、それを使ってカキフライを作りました。子どもは牡蠣を食べれなかったのが、牡蠣フライ好きになりました!

イワガキ(剥き身でも可)、小麦粉、パン粉、卵黄

①イワガキをむき、中身を取り出します。

②カキをよく洗い、水気をキッチンペーパー等でよくきります。

③小麦粉を薄くつけ、卵黄につけパン粉をまぶし、油で揚げます。

エビのチリソース煮は家庭で作ってもそれほど難しくありません。ケチャップと豆板醤が味のベースとなっているので、これさえ揃えれば、それなりに美味しく作れます。一応、標準的なレシピを書きますから、後は各家庭で工夫してみてください。

分り易い様に、①エビの下処理、②下味付けと下加熱、③チリソース作成と仕上げ、の三段階に分けて材料と作り方を書きます。

エビ(無頭):200g

■エビの下処理

塩・・・小さじ1、片栗粉・・・大さじ2

■エビの下味、下加熱

塩・コショウ・・・少々、酒・・・大さじ1/2、卵白・・・1/2個分、片栗粉・・・大さじ1、サラダ油・・・大さじ2

■チリソース作成、仕上げ

サラダ油・・・大さじ1

ニンニク(みじん切り)・・・小さじ1、生姜(みじん切り)・・・小さじ2、豆板醤・・・大さじ1/2

中華スープ・・・60ml(水+中華スープの素)

A:塩・コショウ・・・少々、酒・・・大さじ1、砂糖・・・小さじ1、酢・・・小さじ1、ケチャップ・・・大さじ3

ごま油・・・小さじ1

水溶き片栗粉・・・適量

■その他

きざみ白ネギ・・・1/3本分、グリンピース(ボイル冷凍)・・・適量、サラダ菜・・・適量

■エビの下処理

①エビの殻をむき(尾と第1関節は残す)、背に庖丁を入れて背ワタがあれば除く。尾の先を尾の形に沿って半分くらいカットする。

※写真の料理はエビが特大だったので、尾も除き、1尾を3つに切って使っています。無頭で1尾12~15gくらいの中小エビが使い勝手が良い。

②次に、エビの臭みを取るための下処理をします。①のエビに塩と片栗粉を振って水少量を加え、柔らかくもみ込み、水を3回くらい替えて洗った後、クッキングペーパーなどで水分を切る。これで下処理が完了。

■エビの下味、下加熱

③下処理したエビに塩・コショウ、酒で下味を付け、卵白と片栗粉を加えてやさしくもみ込む。これを冷蔵庫に入れて1時間くらい寝かす。

④フライパンを熱して油を入れ、③のエビを重ならないように1尾づつ入れて両面を焼く。衣がはがれないようにあまりいじらない。70~80%火が通ればOKです。

■チリソースを作って仕上げ

⑤中華鍋を熱して油を入れ、ニンニク、生姜を焦がさないように炒めて香りをだし、豆板醤を加えて更に油と豆板醤が分離するくらい炒める。

⑥中華スープとAの調味料を加え、煮立ったら④のエビを加えてひと煮立ちさせる。ごま油ときざみ白ネギ、グリンピースを加え、水溶き片栗粉を適量加えてとろみをつけ、30~40秒煮て片栗粉に火を通す。

⑦皿にサラダ菜と盛付けてでき上がり。

大きいエビフライを食べると、ちょっとリッチな気分になってしまいます。輸入老が少なかった昔は高級料理だったからでしょうか? ま、歳が判ってしまうので、その話はそこまでにして、今回はその大きいエビフライを作りました。タルタルソースで食べるとおいしいです。

エビ(無頭殻付き)・・・4尾(約120g)

塩・コショウ・・・少々

小麦粉、パン粉・・・適量

揚げ油・・・適量

付け合せ・・・今回はキャベツ、トマト、パセリ、レモン

<バッター液>

水・・・50ml、小麦粉・・・50g、卵・・・1/2個

※今回はバッター液を作りましたが、小麦粉⇒溶き卵⇒パン粉 でも、どちらでも好みで。

①最初にエビの前処理です。尾と関節1つ分残してエビの皮をむき、背ワタを取り除く。エビの腹側に斜めに3~4箇所切込みを入れ、背側から押して伸ばす。

②バッター液の材料を混ぜておく。

③ ①のエビに塩・コショウで下味を付け、小麦粉を薄くまぶす。バッター液、パン粉の順に付け、中温(170度くらい)の油で揚げる。今回の場合、エビが大きめなのとバッター液を使ったので4分ちょっと揚げました。

④油を切って野菜と盛付ければできあがり。レシピと別途、自家製のタルタルソースを添えました。

伊勢などの観光地で、焼いて売っている貝です。バター焼きはお勧めの料理。

貝の隙間から包丁を差し込み、半分に割ってからグリルかオーブンで焼きます。焼けたらバターを落とすだけ。好みで、醤油を少したらしたり、ニンニクのみじん切りを加えて焼いてもおいしい。

バターを落として醤油焼きにしました。

食べるときには、旨味がつまった汁も余さずに!!

ウチムラサキ…1個

醤油・料理酒・バター…適量

①表面をかるくこすり洗いする。

②砂抜きをする。

ウチムラサキをバットなどの容器に入れ、軽くかぶるくらいの深さまで塩分濃度3%程度の塩水を入れる。

冷暗所で数時間置き、砂を吐かせる。

③ウチムラサキの殻を開く。

殻の間に包丁を入れ、蝶番の部分まで滑らせて切る。蝶番の手前で包丁を抜き、手で殻を開ける。

ウチムラサキを縦にし、直角に包丁の刃をあてて蝶番を切断する。

※スーパーなどでは、すでに開いて砂抜きした状態で売っていることが多いです。今回は開いたものをそのまま使用。

④さっと水洗いし、水分を吸水紙でふき取る。

⑤身全体に、醤油と料理酒を適量振りかけ、バターを落とす。

⑥トースターや魚焼きグリルなどで、15分ほど加熱して出来上がり。

アルミホイルなどで固定すると、旨みがつまった汁がこぼれません。

楊枝を刺して茹でます。

楊枝を刺して茹でます。

海老は腰が曲がり、髭が長いことを老人に見立て、長寿を願う縁起魚。お節には頭付のものを使います。薄口醤油を使うと、海老の赤色が鮮やかです。また、楊枝を刺して煮ると形が整い、美しく仕上がります。先に塩茹でしてから煮汁(調味液)に漬けるのがポイント。煮汁で直接煮るよりすっきりとした味に仕上がります。

頭付きエビ・・・6尾(約250gでした)

塩・・・適量

<煮汁>

薄口醤油・・・大さじ2、みりん・・・大さじ2、砂糖・・・大さじ1、酒・・・大さじ2、だし汁・・・大さじ8(120ml)

①エビの頭の次の関節に楊枝を刺して背ワタを取り除く。

②エビを曲げて尾の関節と頭の関節に竹串か楊枝を通し刺し、形をと整える。

③2%の塩水を鍋に入れて沸騰させ、②のエビを、大きさによっても異なるが2分~2分半程度茹で取り出し冷ます。茹で時間の目安は、エビに火が通ると浮いてくるので、浮いてから一呼吸(15秒)程度。茹ですぎると身が縮んでかたくなるので注意!

④鍋に煮汁を入れて火にかけ、1分程度沸騰させてアルコール分を飛ばし、火を止める。粗熱が取れたら温かいうちに煮汁をタッパ等に移し、③のエビを5時間くらい漬けて味を染みこます。

⑤盛付けるときには煮汁をよく切り、竹串(楊枝)を抜き、頭の先を切って形を整える。竹串は廻しながら抜くと抜きやすい。

既に焼いてあるニギスを、豆腐と葱と一緒に醤油煮にしました。

煮汁に焼いた香ばしさが溶け込んで、これまたおいしい!!

一晩置いておくと、より味が染み込みます。

焼きニギス…4尾

木綿豆腐…半丁

白葱…1本

☆煮汁

料理酒…大さじ3

醤油…大さじ3

みりん…大さじ2

水…大さじ4

①豆腐・葱を適当な大きさに切る。

②調味料をあわせて煮汁を作り、火にかける。

③沸騰した煮汁にニギス、切った豆腐と葱を入れる。

落し蓋をし、中火で煮込む。

④具材に火が通れば完成。

出来立ても美味しいですが、常温で1日置くとより美味しくなります。常温で1週間程持ちます。

「いかなごのくぎ煮のたれ」を使うと、もっと簡単に作れます。

牡蠣(加熱用)・・・300g

しょうゆ・・・70cc

水・・・80cc

みりん・・・小さじ1

砂糖・・・大さじ1

1.カキは身をつぶさないように、塩水できれいに振り洗いする。

2.鍋に湯を沸かし、沸騰したらカキを入れ、1分ほど湯通しする。その後、カキをザルにあげ、冷水でしめます。

3.鍋に水、しょうゆ、砂糖、みりんを入れて強火にかけ、沸騰させる。

4.沸騰したら弱火にし、カキを入れる。煮立ったら落し蓋をして30分煮込む。

5.煮汁が1/3に減ったら落し蓋をはずし、とろ火で30分カキを転がしながら煮詰める。

6.煮汁にとろみが出て、カキ全体に照りがついたら火を止め、そのまま常温まで冷ます。

ピリ辛でおいしく、血行もよくなります。

カキ、白菜キムチ、卵、塩、胡椒

①カキとキムチをフライパンで炒めます。

②①を溶き卵を入れてとじます。

カキを簡単に調理できます。

ポン酢に付けて食べます。

カキ、小麦粉、ポン酢、ネギ

①カキの両面に小麦粉を付けてフライパンで色が付くまで焼きます。

②あとはポン酢で食べてください。

カキを具にした味噌汁は最高においしいです!

★お料理のポイント★

味噌汁は常時食べるもの。旬の食材を入れて楽しむのがおすすめです。冬の味噌汁にカキはピッタリです。

カキ、出汁、味噌、水、好みでネギ等

①普通に味噌汁を作る要領で、沸騰した出汁にカキのむき身を入れる。

②再び煮立って、カキにいい具合に火が通ったら味噌を入れて完成です。

牡蠣の濃厚なうまみがおいしいですよ!

かきのデュクセル 100g、

とろけるチーズ 大さじ1、

バター 10g、

生クリーム 30cc

ご飯 200g、

水 200cc

塩、こしょう 適量、

パセリ 少々

1.フライパンに、バター、かきのデュクセル、ごはん、水、チーズを順に入れて煮詰める。

2.とろっとしてきたら弱火にしてさらに煮詰める。器に盛り、パセリをちらして出来上がり。

カキは加熱しすぎると縮じんで固くなってしまいます。さっと煮汁で煮てカキを一旦取出し、煮汁で炊飯した後に戻します。今回はゴボウを加えましたが、カキのみでも、またニンジン、シメジ、薄揚げなど、適宜加えても美味しいです。

米・・・2合

カキ・・・1パック(150~200g)

ゴボウ・・・50g

土生姜・・・1/2カケ

鰹だし(顆粒)・・・少々

きざみネギ・・・少々

<煮汁>

醬油(あれば薄口)・・・大さじ2、みりん・・・大さじ1、酒・・・大さじ4、水・・・1/2カップ(100ml)

①ゴボウはささがきにして水に放ち、水気を切る。生姜は皮をむいて細い千切りにする。半分はそのまま、半分は水にさらして針生姜をつくる。

②カキと煮汁の材料を小鍋に入れて火にかけ、沸騰したら弱火にして2分程度煮る。余熱で煮えすぎないように、すぐにカキを取り出しておく。

③米を洗ってざっと水気を切り、②の煮汁とかつおだしを加え、2合分の目盛まで水を足す。(煮汁+水)で通常ご飯を炊く水の量です。ここで味をチェック。好みにもよりますが、吸い物くらいの塩味です。薄いようなら少々塩を足してください。OKなら、上に千切り生姜、ささがきゴボウをのせて炊飯する。

④炊き上がったら、取り出しておいたカキをのせて蒸らす。ざっくりと混ぜて茶碗に盛り、きざみネギ、水にさらした針生姜をあしらう。

フランス料理にかかせないのが、デュクセルというソースの素になるもので、エシャロット、玉ねぎ、マッシュルーム等をみじん切りにして炒めたものです。いろいろなアレンジがありますが、これは牡蠣を使ったデュクセルを作りました。牡蠣の濃厚な旨味がでて大変おいしいです。

かき150g

えのきだけ 100g

玉ねぎ 1/2個

生クリーム 100ml

オリーブオイル 大さじ1

にんにく 1片

塩・こしょう 適量

1.かき、えのきだけ、玉ねぎ、にんにくをみじん切りにする。

2.フライパンにオリーブオイルを入れて熱し、にんにく、玉ねぎを入れて炒め、火がとおって透き通ってきたら、きのことかきをいれてさらに炒める。

3.2に生クリームを入れてかきまぜながら煮詰め、塩こしょうして味を整える。

牡蠣料理の定番中の定番。特に揚げたては、衣はサクサクで中は柔らか、たまりませんね。揚げたてを食べるには、付け合せの野菜とかタルタルソースとか、先に準備しておきましょう。当然ですが・・・。

カキむき身・・・200g

塩・コショウ・・・少々

小麦粉、パン粉・・・適量

溶き卵・・・1/2個分

揚げ油・・・適量

付け合せ野菜・・・適宜(写真は、タマネギ、トマト、キュウリ)

<タルタルソース>

固ゆで卵みじん切り・・・1個分

タマネギみじん切り・・・大さじ2

甘酢ラッキョウみじん切り・・・大さじ2

パセリみじん切り・・・小さじ1

マヨネーズ・・・大さじ4

塩・コショウ・・・少々

①タマネギは薄くスライスして水にさらし、水気を切る。トマト、キュウリも食べやすくスライスする。タルタルソースの材料をよく混ぜ合わせておく。

②カキは3%くらいの塩水で軽く洗い、水を切る。更に1ずつクッキングペーパーなどでよく水気をぬぐっておく。

※塩水のパックに入っているカキ、生食用のカキは、洗わなくてOKです。

③カキに小麦粉をまぶして余分な粉をはたき、溶き卵、パン粉の順に付ける。

④形を整えて、中高温の油で揚げる。衣が固まるまで(40~50秒)箸で触らないこと。表裏を返し、カキが浮いてきたら(中心まで火が通ると膨れて比重が軽くなる)油から上げる。余熱で中心まで火が通るくらいがベストです。

⑤野菜と一緒に器に盛り付け、タルタルソースを添える。

あつあつをどうぞ!

あつあつをどうぞ!

加熱用かき 1パック

小麦粉 適量

しめじ 1パック

玉ねぎ 1個

市販のホワイトソース 1缶

グラタン用マカロニ 80g

牛乳(もしくは豆乳) 大さじ3

塩、こしょう 適量

サラダ油 適量

ピザ用細切りチーズ 適量

1.マカロニは約9分ゆでておく。

2.玉ねぎは薄切りにし、しめじはいしずきをとりバラバラにしておく。

3. かきは水気をよくふき、小麦粉をはたき、サラダ油でソテーする。

4. フライパンにサラダ油をひき、玉ねぎを炒め、しめじも炒める。

5. 4にゆでたマカロニ、ホワトソース、牛乳(もしくは豆乳)を入れてよくなじませる。

6.耐熱の器に5を入れ、上に3のかきを並べて、チーズを散らし、あらかじめ210℃

に余熱したオーブンで15分ほど焼き、焼き目をつけて出来上がりです。

牡蠣料理のコツ

1. 水洗いしたあと水気をよくふき取る。(大根おろしなどで洗ってもよい)

2. 少しお酒をふりかけるとより味がひきたちます

3. ノロウイルスは、85℃~90℃で1分30秒加熱で、死滅しますので、中心部分の温度が85℃以上が1分30秒以上続くようにしましょう。しかし、あまりに加熱しすぎると身が縮んで小さくなってしまいます。

加熱用かき 5粒

しめじ 1/4パック

玉ねぎ 1/8個

卵 1個

ヒガシマルちょっとどんぶり(うすくち) 1袋

1.鍋に水と薄切りにした玉ねぎ、しめじ、「ちょっとどんぶり」を入れて煮立てる。

2.牡蠣を加えて両面を返しながら火を通す、溶き卵を回しいれる。

3.卵が半熟になったら火をとめて温かいごはんにかける。

久々に行った大阪湾の釣りで立派なガシラをゲット。通常、小さいものは味噌汁や唐揚げにしますが、今日のは300gくらいあったので、もう1尾小さなものと一緒に煮付けにすることにしました。

とっても良い出汁がでるので、冷蔵庫にあったナスと一緒に炊きました。

ガシラ・・・2尾(約450g)

ショウガの千切り・・・少々

ナス・・・中2個

昆布・・・1切

<煮汁>

水・・・150ml

醤油・・・大さじ3

みりん・・・大さじ3

酒・・・大さじ3

砂糖・・・大さじ1

①ガシラはウロコをとって裏から(頭を右、腹を手前にした時に上にくる側)包丁を入れて内臓を抜き、エラも取り除く。その後、よく水で洗って腹の中までペーパーなどで水気や汚れをふき取る。

②ナスは縦に4等分し、斜めに切れ目を入れる。①のガシラも食べやすく、また味がしみやすいように包丁を入れる。

③鍋に煮汁と②のガシラ、ナス、昆布、ショウガを入れ、強火で煮立てアクが出たら取り除き、落し蓋をして中火で汁が半分くらいになるまで(10分くらい)煮て火を止め、そのまま5分くらい冷まして味を含ませます。

アクアパッツァは、イタリア風煮魚といったところでしょうか。調理も簡単、しかも美味しくて見栄えもするので、知っておくと重宝する料理です。白身の魚なら何でも使えますが、1尾丸ごと使うカサゴのアクアパッツアは頭や骨から旨味が出て抜群に美味しいです。

カサゴ…2尾(約250g)

アサリ…200g

ニンニク…1カケ

鷹のつめ…1本

ミニトマト…5~6個

パセリ…少々

EVオリーブ油…大さじ2+1

白ワイン…1/2カップ(お酒でも)

水…3/4カップ

塩・コショウ…適量

①カサゴは下処理して塩・コショウを振り10分おく。ニンニクはつぶして粗く刻む。鷹のつめは種を除く。ミニトマトは半分に切り、パセリはみじん切り。

②フライパンにEVオリーブ油 大さじ2を入れて弱火でニンニク、鷹のつめを炒め香りが出たら取り出し、中火にしてその油でカサゴの両面に焼きめを付ける。

③ニンニク、鷹のつめをフライパンに戻し、アサリ、ミニトマト、白ワイン、水を加えて5~6分蓋をして蒸し煮にする。

④塩・コショウで味を調え、オリーブ油 大さじ1を加えてフライパンをゆすりなじませる。パセリを振ってでき上がり。アサリと魚から塩分が出るので、塩は味見をしてからに。

ガシラは身が少ない魚なので、小さめは味噌汁にするか、この唐揚げがお勧め。2度揚げすればヒレも食べられるので、小さくても結構食べ応えがあります。

ガシラ

片栗粉、揚げ油

大根おろし、一味唐辛子、刻みネギ

①カサゴはエラの付根に包丁を入れ、エラと一緒に内臓を引き抜く。盛り付けた時の裏側の腹に包丁を入れ、中をきれいに洗う。

②大根おろしを作り、一味唐辛子と刻みネギを混ぜて、簡単もみじおろしを作っておく。

② ①のカサゴの水気をきれいに拭い、片栗粉をまぶして中温の揚げ油でからっと揚げる。一旦油から上げて2~3分冷まし、もう一度油に戻して1分くらい揚げます。

③揚げたてをもみじおろしとポン酢でいただきます。

小さいカサゴは開いて一夜干しにするのがお勧め。普通に焼いてもよいし、唐揚げ、潮汁などにしてもおいしいです。冷凍すれば日持ちするのもうれしい。

カサゴを開くのはそれほど難しくはありませんが、アジを三枚におろせるくらいの腕前と、頭を割るので出刃包丁など刃が厚めの包丁が必用です。

カサゴ

塩・・・適量

①先ずカサゴを開きますが、頭の割り方がポイント。頭の中央に出刃包丁の切っ先を刺して、テコの原理で口のほうにかけて頭を割ります(あごは切らない)。後は背開きの要領で、身を開きます。

②開いたらエラと内臓を取除き、流水できれいに洗う。

③8%くらいの食塩水に30分漬け、水気を切ってキッチンペーパーで更によく水気を拭き取る。

④バット等にのせ、扇風機の風を2~3時間くらい当てて水分を少し飛ばせばでき上がり。

釣ったカサゴを捌くときは鰓や鰭の棘に気を付けてください。

釣りすぎて家族に唐揚げ&煮つけに飽きたと言われたそんな時!カサゴはチリソースとの

相性もバッチリです。

カサゴ(あまり大きくないもの)…2尾

小麦粉…大さじ1

市販のスイートチリソース…大さじ1

サラダ油…大さじ1

1.カサゴの内臓を取り、3枚に下ろす。

2.カサゴの身の水分をしっかり取る。

3.ビニール袋に小麦粉を入れ、3枚に下ろしたカサゴの身を入れて振る。

4.熱したフライパンにサラダ油を入れ、カサゴを皮目から焼く。

5.最後にチリソースをかける。

片口イワシの少し苦味のある独特の風味が天ぷらにぴったりです。

★お料理のポイント★

片口イワシはイワシの仲間の中でも小さいので、開いて天ぷらにするのがおすすめです。片口イワシ独特の風味を楽しむため、塩で食べるのがい一番。

片口イワシ、天ぷら衣(小麦粉、卵、水)、塩、揚げ油

①片口イワシは開いて中骨をはずし、天ぷら衣をつけて油で揚げる。

②揚げたてに塩をふり、アツアツを食べる。

故郷、千葉の家庭料理で、懐かしい味。今でも実家に帰るとよくつくって食べます。千葉では、スーパーや魚屋で酢じめ用にカタクチの開いたものを売っています。

カタクチは安くて美味しい庶民の味方。関西では、手に入りにくいのが玉にきずです。

カタクチイワシ

細ネギ

<A:酢じめ用酢>

調合割合:酢100ml、砂糖 大さじ5、塩 大さじ1

※お好みですが、寿司酢に少し塩を多めに入れたくらいが目安。

①カタクチは包丁で頭を取り、腹骨の部分も斜めに切り落として、内臓部分を洗い流します。

②海水より少し濃いめ(4~5%)の冷塩水を作り、この中に①を5分くらい漬けて身を締め、手で開いて中骨を取り除きます。

※冷塩水で身を締めると魚がピンとして作業が簡単、またきれいに仕上がります。

③Aの酢に②を入れて20分くらい締めます。酢の分量は、カタクチがひたひたに浸かる程度必要です。

④ ③のカタクチを酢から出して軽くしぼり、食べやすい大きさに切って、細ネギの小口切りと混ぜます。これでできあがり。

田作り(ごまめ)

田作りは、身体は小さいが尾頭付きの縁起魚。お節のメインディッシュ「祝い肴」の一品で、お節に欠かせない料理のひとつです。ごまめに火を入れて、パリッとさせてからタレに絡めると美味しくできます。ここでは簡単に電子レンジを使います。

ごまめ・・・1袋(60gでした)

<タレ>

醤油・・・大さじ1+1/2、砂糖・・・大さじ2、酒・・・カップ1/2(100ml)、サラダ油・・・小さじ1/2

①ごまめを皿に載せ、電子レンジで※1分30秒加熱し、冷まして水分を飛ばしパリッとさせる。

※電子レンジの能力やごまめの量で異なるので加減。パリッとしていないようなら、再度20~60秒程度レンジにかける。ごまめから少し煙が出始める前頃がころあい。

②タレを鍋に入れて火にかけ、半分くらいまで焦がさないように煮詰め(とろみがでるまで)、①のごまめを加えてタレに絡め火を止める。冷ませばでき上がり。サラダ油を加えるとごまめがくっついて団子状にならない。

レモンの皮を使っていますので、エリオシトリンやヘスペジンといったポリフェノールをたくさん摂ることができます。

さっぱりとしたおいしさです。

ご飯

ちりめんじゃこ

国産レモンの皮 1/8個

白ごま

塩 少少

①レモンの皮をみじん切りにする。

②ご飯にレモン、ちりめんじゃこ、白ゴマをまぜておにぎりにする。

生姜(ショウガ)飯は新生姜の出回る初夏の頃に一度は食べたいものの一つ。シラスとの相性も抜群です。爽やかな辛さが梅雨のうっとおしさを吹き飛ばしてくれます。シラスは一緒に炊き込んでもよいですが、私は後から混ぜたほうが好みです。

米・・・2合

新生姜・・・50g

薄口しょうゆ・・・小さじ2、塩・・・小さじ1/3、ダシの素(顆粒)・・・少々

シラス・・・50g

青ネギ・・・3本

①新生姜は千切り、青ネギは小口切りにする。

②米を洗って普通に水加減し、新生姜、薄口醤油、塩、顆粒ダシを加えて混ぜ、炊く。

③炊きあがったらシラスの半量を混ぜ込む。

④ご飯茶碗に盛り、青ネギと残りのシラスを振りかければできあがり。

山椒の辛みがピリッときいた ちりめん山椒は「ご飯の友」には最高です。作り方は割りと簡単で、山椒さえ用意してあれば家庭でも本格的なものができます。

チリメン・・・100g

山椒の実(茹でてアクをぬいたもの)・・・大さじ2

<煮汁>

醤油・・・大さじ1、麺つゆ(2倍濃縮)・・・大さじ2、みりん・・・大さじ2、酒・・・1/2カップ、水・・・1カップ

①チリメンをさっと水洗いし、ザルで水を切っておく。

②煮汁を中火にかけて沸騰させ、①のチリメンを加え、浮いてきたアクをすくい取る。

③山椒を加えて弱火にし、ゆっくりと掻き混ぜながら煮る。煮汁がなくなったら火を止め、大皿等に広げて冷ませばでき上がり。

◎山椒は、青い実が出回る初夏に買い求め、アク抜き後に、小分けしてラップに包み冷凍しておくと必要なときに使えて便利です。冷凍ならば1年くらいは十分に保存可能。チリメン山椒の他、昆布などの佃煮類、マーボ豆腐などにも使えます。

◎アク抜きは簡単。水から茹でて、3回くらい茹でこぼせばOKです。

NHKの料理教室で、本多京子先生が「カルシウム豊富な御節」ということで紹介していたレシピです。

我が家でも作ってみたところ、今年の御節の中で一番好評。残すことが多かった田作りが、元旦でなくなってしまい、追加を作りました。アーモンド入りのお菓子の感覚です。なお、レシピはちょっと自分の好みにアレンジしています。

田作り…50g

アーモンド…60g(丸のロースト)

桜海老…大さじ3

白ごま…小さじ2

<タレ>

砂糖…大さじ2、はちみつ…大さじ2、醤油…大さじ2、酒…大さじ2、サラダ油…小さじ1/2

①フライパンで田作りを炒り、パリッとさせて取り出す。

②アーモンドは2等分くらいにざく切りし、同じく弱火で炒る。桜海老も軽く炒るって取り出す。

③フライパンにタレの材料を入れて少し煮詰める。火を止めて①、②を加え、混ぜながら更に汁気がなくなるまでフライパンの余熱で煮詰める。

④バット等に広げて冷ませばでき上がり。

こどもの日にお勧め「カツオのちらし寿司」

こどもの日にお勧め「カツオのちらし寿司」

カツオは「勝魚」、「勝男」に通じる縁起の良い魚です。5月5日のこどもの日向けにカツオを使ったちらし寿司を紹介します。彩り鮮やかで、しかもとても美味しく、きっと喜ばれます。

米・・・3合

A(合わせ酢):酢・・・大さじ4、砂糖・・・大さじ5、塩 ・・・大さじ1弱

白ごま・・・大さじ5、しょうが・・・50g、青じそ・・・10枚

カツオ・・・300g(刺身用)

長いも・・・200g、きゅうり・・・1本、かいわれ・・・1パック

卵黄・・・2個分

きざみ海苔・・・少々

(調味料)・・・しょうゆ、みりん、酒、塩

1.米は洗ってしばらく置き、水加減を少なめにして炊く。

2.しょうが、青じそはみじん切りにして水にさらし、よく水気を切っておく。

3.長いもは皮をむいて短冊に切り、1%の塩水に15分漬けて下味をつける。かいわれ大根は根の部分を落とし、適当な長さに切る。

4.きゅうりは小口切りにし、塩を少々振りかけて軽くももみ、しんなりさせた後、洗って水気を切っておく。

5.大きめのボウルに炊き上がったご飯を移し、A(合わせ酢)と白ごま、2の薬味、4のきゅうりを入れ、しゃもじで切るように混ぜ、すし飯を作る。⇒濡れ布巾をかぶせておく

6.鍋にしょうゆ1/2カップ、みりん1/4カップ、酒 大さじ2を入れ、煮立てたらバットに入れて冷ます。

7.鍋に湯を沸かし、カツオを3秒くらい漬けて湯霜にして、すぐに氷水で冷やし、6の調味液に1時間くらい漬けて下味をつける。

8.卵黄を耐熱容器にいれてラップをかけ、40秒くらい電子レンジで加熱して固まらせ、箸で細かくほぐしておく。

9.カツオを調味液からあげ、よく汁気を切ってそぎ切りにする。5のすし飯を器に盛り、カツオ、3の長いも、かいわれ、8の卵黄を彩りよく乗せ、きざき海苔を散らしてでき上がり。

カツオのたたきはかしこまらずに、ちょっと厚めに切って豪快に食べるのがおいしい。香味野菜も適当なものを組合わせて使えばOKです。

カツオ(皮付き刺身用)・・・ 1節(4つ割)

塩・・・少量

タマネギ・・・1/2個、キュウリ・・・1/2本、大葉・・・2枚

ニンニク・・・2カケ、ショウガ・・・1カケ

ポン酢(市販のもの)・・・大さじ3

みりん・・・小さじ1(甘めが好きな方)

①付け合せの香味野菜を切る。タマネギ、ニンニクは薄めにスライス、キュウリ、大葉、ショウガは千切りに。タレのポン酢とみりんを混ぜ合わせておく。

②カツオに軽く塩をふって5分ほどおき、金串を3本くらい打ってガスの直火で皮側を焦げめがつく程度に、他の面も身が白くなる程度に焼き、氷水で冷やす。

※フライパンを良く熱し、サラダ油を少量入れて焼いてもOKです。

③カツオの水気をキッチンペーパー等でふき取り、厚めに切る。皿に①のタマネギ、キュウリを敷き、切ったカツオを乗せ、その他の香味野菜を散らし、タレをかける。

魚の血合いにはビタミンB1が多く、血合いを一緒に食べるカツオは夏バテ防止に適した食材です。ビタミンB1を効率的に使うアラニンを含んだネギもたっぷりと振りかけて。

(599kcal/人)

カツオ(刺身用)・・・160g ※タタキ用に焼いたものでもOK

卵・・・2個

青ネギ・・・4本

きざみ海苔・・・適量

ご飯・・・丼2杯

<A:タレ>

しょうゆ・・・大さじ1・1/2 酒・・・小さじ2 みりん・・・小さじ2

おろしニンニク・ショウガ・・・各小さじ1 白ゴマ・・・小さじ1

ゴマ油・・・小さじ1/2 豆板醤・・・小さじ1/3

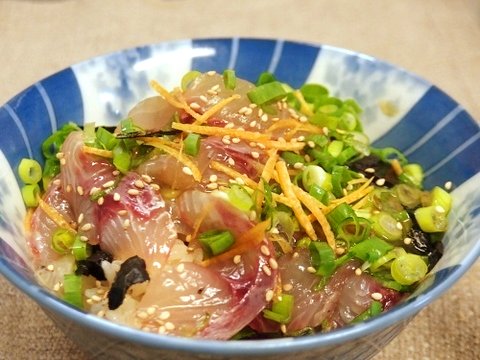

①カツオを5~6㎜の厚さに切り、Aを合わせたタレに5分位漬け込む。

②青ネギを小口切りにする。

③丼にご飯を盛り、②のネギを散らしてから①のカツオを並べ、中央に卵黄を乗せ、きざみ海苔を振る。

※白身は卵焼きなどに使ってください。

新生姜が出回る6月には、毎年作る我が家の定番料理。甘さを控えているので、ビールや酒の肴にも合うし、お弁当、お握りなどにも最適です。

生姜のスライスがちょっと手間ですが、後は簡単です。

新生姜・・・1kg

鰹節・・・20g

白炒りゴマ・・・適量

〈煮汁〉

しょうゆ・・・3/4カップ(150ml)

水・・・3/4カップ(150ml)

酒・・・1/4カップ(50ml)

砂糖・・・80g

みりん・・・大さじ2

①生姜を縦に薄くスライスし、たっぷりの湯で5分くらい茹でて、茹でこぼす。辛みが苦手な場合は2回茹でこぼしてください。

②茹でた生姜の水けを切る。

③鍋に煮汁の材料と①の生姜、鰹節を加え、箸でかき混ぜながら中火で煮る。煮汁がなくなればでき上がり。最後に好みで炒りゴマを振ります。

おめでたい日にふさわしく華やかな盛り付けにしました。カツオは和風に使われることが多いですが、子どもたちが食べやすいようにソテーにしました。自家製タルタルソースは意外と簡単でおいしいのでぜひ作ってみてください。また、サラダの部分はパックのサラダを使うと簡単で多くの種類を摂ることができます。

カツオのたたき 5切

ガーリック粉末 適量

オリーブオイル 適量

レタス1/3枚、 にんじん 小量、 たまねぎ 1/8個、 ミニトマト 2個

イタリアンパセリ 少々

①かつおのたたきの切身の両面にこしょう、ガーリックの粉末をふりかけてオリーブオイルでソテーする。

②サラダを作る。レタスは食べやすい大きさに切る。にんじんは千切りにする。ミニトマトは輪切にする。

③タルタルソースを作ります。ピクルスはみじん切りに、卵は茹でてからみじん切りにして、マヨネーズと和える。

④お皿にサラダ、カツオを盛り付けてサラダの上からタルタルソースをかけ、みじん切りにしたイタリアンパセリを全体に散らして出来上がりです。

食べるときはタルタルソースをサラダに和えて、カツオの上にのせて食べてください。

夏頃になって少し脂がのってきたカツオは丼にするとうまいです。

カツオ(刺身用)・・・160g

ご飯・・・丼2杯分(約450g)

合わせ薬味・・・適量⇒下にレシピ記載

刻みのり・・・少々

わさび・・・少々

<タレ>

醤油…大さじ2、 みりん…大さじ1、 酒…大さじ1、

①みりん、酒を加熱して煮きり、醤油を加えてから冷ます。

②カツオを削ぎ切りにし、①のタレに10分くらい漬ける。

③丼にご飯を盛って刻みのり、薬味を散らし、②のカツオをのせ、わさびを添える。

【合わせ薬味】

料理研究家の野崎洋光先生お勧めの薬味です。

ミョウガ…3個 ⇒輪切り

生姜…1カケ ⇒皮をむいて細く千切りにし、1cmカット

青ネギ…1/2束 ⇒小口切り

大葉…10枚 ⇒縦半分に切って丸め、千切り

カイワレ大根…1パック ⇒2cmカット

以上、5種類の薬味を切って合わせ、冷水に5分さらし、よく水気を切ってでき上がり。上記のは作りやすい分量で書いてあるので、丼2人分で使うのはこの一部です。余った分は、タッパ等にクッキングペーパーを敷いて薬味を入れ、きちんと蓋をして冷蔵庫の野菜室で保管すれば3~4日もちます。素麺の薬味や味噌汁など、いろいろ使えて便利。

刺身を作る時にでた血合いを煮付けました。血合いはビタミンやミネラルが豊富。血合いは臭いがきついイメージがありますが、鮮度が良いものは、きちんと下処理すれば美味しく食べられます。捨てずに食べてくださいね。今回は、刺身を作るのに取除いた腹スの部分も一緒に煮ました。これも脂があって美味しいです。

カツオ血合い、腹ス部分…今回は約200g

生姜…1カケ

<煮汁>

醤油…大さじ2、みりん…大さじ2、砂糖…大さじ1、酒…大さじ2、水…大さじ10(150ml)

①血合いは食べやすく切る。生姜は千切り。

②最初に血合いの下処理ですが、これが肝心。熱湯に血合いを5秒くらい漬けて、すぐに引き上げ水気を切る。

③煮汁を鍋に入れて火にかけ、生姜と②の血合いを加え、強火で沸騰させる。浮いてきたアクをすくい取り、落し蓋をして中火で7~8分煮る。

④火を止めて、そのまま5分くらい冷まして味を浸み込ませばでき上がり。

カツオの手ごね寿司は伊勢志摩の郷土料理で、簡単に言えば、醤油ダレに漬けたカツオの刺身を乗せたちらし寿司です。イメージしただけでも美味しそう。今回は、カツオの漬け丼の試作をした時に、一緒に作ってみました。

カツオ刺身用…300g

<漬けダレ>

醤油…大さじ3、みりん…大さじ1・1/2、酒…大さじ1・1/2

<寿司飯の材料>

ご飯…2合分(約600g)、寿司酢(市販品)…大さじ4、甘酢生姜…50g、白炒りゴマ…大さじ2

※今回は市販の寿司酢を使いましたが、自作する場合は、米酢…大さじ4、砂糖…大さじ2、塩…小さじ1 をよく混ぜて作ります。

<その他の具材>

キュウリ…1本、大葉…5枚、オクラ…3本、ミョウガ…2個、みざみ海苔…適量

①熱いご飯に寿司酢を切り混ぜ、炒りゴマ、甘酢生姜の半分を千切りにしたものを混ぜ込む。濡れ布巾をかけて置いておく。

②みりん、酒を小鍋に入れて煮きり、醤油を加えて冷ます。カツオを薄めの削ぎ切りにして、冷ましたタレに10分くらい漬け込む。

③キュウリは薄い輪切りにして2%の食塩水に10分漬け、きつめに水気を絞る。オクラは1分半茹でてから輪切り。大葉は千切り、ミョウガは輪切りする。

④ ①の寿司飯に②のカツオを乗せ、③の具材、甘酢生姜の残り半分、きざみ海苔をあしらってでき上がり。

キュウリの漬物、玉子焼きも一緒に握りました。

キュウリの漬物、玉子焼きも一緒に握りました。

デパ地下の魚屋さんをのぞいたら、身色のよいカツオを売っていたのでさっそく一柵購入、握り寿司を作ることにしました。春先に日本の南の方で獲れる大型のカツオは、脂は薄くても身色さえ赤くてきれいなら美味しいです。

カツオ(刺身用柵)…1柵

熱いご飯…300g

<すし酢>

酢…大さじ2、砂糖…大さじ1・1/2、塩…大さじ1/4

※市販のすし酢なら更に簡単!

①カツオの柵に血合いが付いている場合は取除き、寿司種用に薄めに削ぎ切りする。血合いは生姜と甘辛く煮付けると美味しいです。

②すし酢の材料を混ぜ合わせ、よくかき回して砂糖・塩を溶かす。熱いご飯をボール等に入れ、すし酢をかけまわしてしゃもじで切るように混ぜ合わせる。濡れ布巾で覆い、10分程度なじませればシャリ(すし飯)のでき上がり。

※シャリ玉は1個20g弱なので、寿司種の分量に合わせて、必要分だけすし飯を作ってください。

③後は握るだけですが、握り方は文字だけでの説明は難しいので割愛。慣れなければ寿司飯を軽くふんわりと丸め、上に寿司種をのせるだけでもOKです。すし飯の温度が人肌くらいで作るのが一番握りやすく、かつ美味しいです。自家製の握り寿司は、握ったらすぐに食べること。時間がたつと、すぐにすし飯が締まって美味しさが半減してしまいます。

※握る時にすし飯が手につかないように使う手酢は、すし酢を少し多めに作って水で2~3倍に薄めて使います。

秋もたけなわの頃になってくると、脂が皮目から肉の中にまで入り込んできて本格的な戻り鰹の時期になります。戻り鰹は焼いてたたきにするのもいいですが、やはり刺身をワサビで食べるのが旨いのではないでしょうか。

刺身なのでレシピ省略です。

カツオというとたたきを連想しがちですが、洋風にサンドイッチにしてみました。

タルタルソースとよく合います。お肉で作るよりもさっぱりとした味わいです。

刺身用カツオの冊

食パン(サンドイッチ用か10枚切) 3枚

フライの衣用

卵 1/2個

小麦粉 小さじ1

パン粉 大さじ1

付け合せ

プチトマト 3個、レタス1枚

●タルタルソースの場合

茹で卵 1/3個

玉ねぎ(みじん切り) 1/8

マヨネーズ 大さじ1

●マヨネーズからしの場合

マヨネーズ 大さじ1

からし 小さじ1

●マヨネーズワサビの場合

マヨネーズ 大さじ1

わさび 小さじ1

①タルタルソースを塗る場合は、タルタルソースを作る。

茹で卵を作り、みじん切りに切る。

玉ねぎをみじん切りに切り、ゆで卵、マヨネーズといっしょに和える。

②カツオのフライを作る。

カツオに小麦粉を薄くはたき、溶き卵にくぐらせ、パン粉をつける。

油を熱してフライを揚げる。

④サンドイッチ用のパンを2つに切る。

⑤パンの片側に①のタルタルソースを塗る。

⑥⑤のタルタルソースの上にカツオのフライをのせ、パンをのせる。

カツオのたたきは以前にもレシピを紹介しましたが、今度はちょっとよそ行き、というか、きれいに盛り付けてみました。

カツオ節刺身用(皮付き)…1節(今回は背・腹各1/2節づつ使用)

<薬味の野菜>

今回は、おろし生姜、きざみ青ネギ、ミョウガの輪切り、ニンニクのスライス、と酢橘輪切りを使用。

①カツオの節に軽く塩を振り、2~3分おく。

②カツオの節を金網等にのせ、※クッキングバーナーで各面を炙り、すぐに氷水で冷やしてから水気をぬぐう。

③ ②のカツオを食べやすく切って器に盛り、薬味を散らす。

④タレは市販のポン酢をかけていただきます。甘めが好みの場合は、ポン酢にみりんを少し加えてください。

※クッキングバーナーは、1台備えておと焼き目をつける料理にいろいろ使えて便利です。なければ、フライいパンを熱して焼いても、魚焼き用の網で焼いてもOKです。

鰹は「勝魚」「勝男」に通じる縁起の良い魚として知られています。そのため、5月5日の子ども日におすすめのお魚です。

鰹は血合いも食べられるお魚です。血合いにはにビタミンやミネラルが多く含まれており、造血作用を助け貧血を予防する鉄や銅、筋肉の発達に役立つビタミンB12や疲労回復に役立つビタミンB1を摂取することができます。

(502kcal/人)

ご飯…400g

鰹(刺身用)…200g(約2パック)

生姜…15g

しそ…5枚

焼き海苔…1枚

醤油…大さじ2

お酒…大さじ1

みりん…大さじ1

わさび…小さじ1/2

1.生姜・しそを千切りにし、生姜は5分ほど水にさらす。

2.醤油・お酒・みりんを合わせ、わさびを溶いて入れる。

3.2の液に鰹を入れ5分くらい漬けておく。

4.ご飯をボールに入れ、1の生姜を入れて混ぜる。

5.お皿にご飯を盛り付け、その上に鰹を乗せる。

6.最後にしそ・海苔を乗せる。お好みで漬けの液を全体にかけても良い。

ニンニクの聞いたタレが決め手です。

カツオのたたき

玉ねぎ…1/2個

ミョウガ…1個

生姜…1カケ

青ネギ…適量

[タレ]

ニンニク…1カケ

ごま油…大さじ3

醤油…大さじ3

1.玉ねぎをスライス、ミョウガと生姜を千切りにし、細ネギを小口切りにする。タレに使用するニンニクはみじん切りにしておく。

2.カツオのたたきは5㎜幅ぐらいに切っておく。

3.鍋にごま油とみじん切りにしたニンニクを入れ、火にかける。(弱火~中火)

4.ニンニクの香りが立ち少し色付いたら醤油を入れ一煮立ちさせる。

5.玉ねぎを敷き薬味を乗せ、カツオを盛り付ける。

6.最後に4でできたタレをかけて完成。

下足と菜の花の酢味噌和え

下足と菜の花の酢味噌和え

イカ下足料理の定番、酢味噌和えの紹介です。材料の紋甲イカ下足は、1カ月ほど前に刺身を作った残りで、下処理してミミと一緒に冷凍しておいたもの。

タコやイカは生のまま冷凍しても殆ど味が変わりません。きちんと下処理(下記を参照)をして一回に食べる分小分けし、ラップに包んで冷凍、食べる分解凍して使います。

紋甲イカ下足、ミミ(スルメイカなど他のイカでもOK)

玉ねぎ、菜の花 各適量

からし酢味噌(市販のもの)適量

※今回は冷蔵庫に菜の花があったので使いましたが、他のものでもOK。緑野菜を加えると見映えがよくなります。

<イカ下足の下処理>

ⅰ)胴から離したイカ下足は、足と目の中間で切り落とし、足先も1~2cmおとします。

ⅱ)包丁の先で吸盤の軟骨(半透明のリング)をこそげ取り、2~3本ずつ切り分けます。

ⅲ)煮物などはそのままで、刺身やボイルするときは、塩で軽くもんでヌメリを落とし、水洗いします。

①玉ねぎは薄くスライスして水で20分くらいさらし、水を切ります。

②菜の花は、沸騰した湯に塩を少量加え(1%くらい)一分半くらい茹でて冷水で冷まします。これを軽く絞って水を切り、食べやすく切っておきます。

③下処理したイカ下足は、沸騰した湯に塩を一つまみ加え、2分くらいボイルし氷水で冷やします。ミミの部分は火が通りやすいので30秒くらいボイルすれば十分です。

④イカ下足、ミミの水気をぬぐい、①、②と一緒に器に盛り付けて酢味噌をかけます。春らしい一品。

簡単にできて、おいしいです!

冷凍モンゴウイカ

若ごぼう

ガーリック粒

塩・こしょう

1.解凍したモンゴウイカを食べやすい大きさに切りそろえる。

2.若ごぼうは、5cmの長さに切りそろえる。

3.フライパンを熱して、モンゴウイカ、若ゴボウを入れて塩、こしょう、ガーリックを振って焼く。

市場で1kgほどのカミナリイカを1杯購入し、捌いて色々と料理してみました。先ずはお刺身です。写真は捌いた翌日に作ったもの。捌いた当日の試食では身に透明感があって硬めの食感でした。1日寝かすと透明感は薄れますが、軟らかくもっちりとして甘味が増し、これも美味しかったです。

イカの身(刺身用)・・・幅5㎝程度の短冊1枚

足・ミミ・・・1杯(1尾)の1/3分

添物(大根ケン、大葉、薄切りレモン)…適量

①イカは縦に5~6㎝幅に柵取りする。イカ刺の基本で、盛付ける時に上になる方は照りがよいイカの内側です。下になる側(外側)に5㎜程度の間隔で斜め十文字に身厚の半分程度の切りこみを入れる。内側の身には5㎜程度の間隔で縦に切り込みを入れる。

②足とミミは茹でて使います。小鍋に水と足・ミミを入れて火にかけ、イカが丸まってくるまで加熱し(70℃くらい)、取り出して冷まします。これでぷりっと軟らかく仕上がります。

③切り込みを入れた身は、1㎝程度の幅に横に切る。茹でた足とミミは食べやすい大きさに切る。添物の大根ケン他と盛り付けてできあがり。

肉厚で甘味があって、このイカは天ぷらにすると本当に美味しいです。衣は作りやすい分量で書いていますが、表記の衣で下に書いてある素材の倍くらい揚げることができます。

イカ・・・200g(身、足、ミミ)

シイタケ・・・4個

菜の花・・・4本

薄力粉(打ち粉)・・・適量

大根おろし・・・適量

揚げ油・・・適量

<衣>(作りやすい分量)

薄力粉・・・1カップ(100g)、水・・・150ml、卵・・・1個

①イカの身は両面に切り込みを入れ、食べやすい大きさに切る。足とミミも食べやすい大きさに切る。シイタケは軸を切る。菜の花は2等分に切る。薄力粉はふるいを通してダマ(塊り)をとっておく。

②次に衣を作ります。冷水に卵を落として良くかき混ぜ、卵水を作る。これに薄力粉を加え、粘り気がでないようにざっくりと混ぜる。

③イカ他の材料に打ち粉(薄く粉をつける)し、衣をさっとくぐらせて揚げる。菜の花は焦げやすいので160℃くらいの低めの温度で。シイタケとイカは中温(170~180℃)です。イカの揚げ時間は1分くらい。揚げ過ぎると硬くなります。

刺身同様、カミナリイカの身と足、ミミを使って握り寿司にしました。足とミミの茹で方は刺身で紹介した方法と同じです。適度な歯応えと甘味があって寿司飯との相性が良く、握りずしにぴったりのイカです。家庭で作る握り寿司は、プロのお寿司屋さんのようにはいきませんが、家庭で美味しくいただくくらいなら、ちょっと練習すればできるようになります。ぜひ挑戦してみてください。

イカの身・・・5~6㎝幅の短冊1枚

足・ミミ(茹でたもの)・・・1杯(1尾)の1/3分

練りワサビ・・・適量

焼のり・・・少々

蒲焼きタレ・・・少々

ご飯(熱いもの)・・・適量

<寿司酢>(作りやすい分量)

米酢・・・大さじ5、砂糖・・・大さじ2、塩・・・大さじ1/2

①身を縦に柵取りし、足とミミを茹でたら、寿司ネタ用に切ります。身は刺身の時のように切れ込みを入れず、※横方向に幅広く薄めのそぎ切りする。足や耳は長さ5~6㎝程度に切る。足が太い場合は1本を縦に開いて使います(写真の左から2番目)。このイカは足と内臓をつなぐ身も大きいので、茹でて使っています(写真の左端)。※魚の横方向とは魚を輪切りにする方向です。

②できた寿司ネタの数に合わせてすし飯を作ります。握り寿司はシャリ(すし飯)1個が約18gなので、(18g×ネタの数)を目安に作ってください。寿司酢の材料をよく混ぜて合せ、砂糖と塩を溶かす。熱いご飯を必要量ボール等に移し、寿司酢を回しかけてシャモジで切るように混ぜる。濡れ布巾をきつく絞り、ボールにかけて10分くらいなじませれば完成です。寿司酢の量はご飯120g(ご飯茶碗1杯)に大さじ1が目安です。ご飯は特に寿司用に炊かなくても、家庭でちょことお寿司を作る程度なら、普通の白ご飯を転用しても十分おいしくできます。

③後は握るだけです。寿司酢を少し余分目に作り、水で2倍に希釈して手酢として使います。茹でたイカにはお寿司屋さんのように甘いツメを塗りたいところですが、家にはないので蒲焼のタレで代用しました。

ⅰ)両手を手酢で湿らせ、左手指第二関節と第三関節の間にネタをのせてワサビを付ける。

ⅱ)右手で寿司飯を軽くまるめ、左手のネタの上にのせ、左手の親指で中央にくぼみをつくる。これは、寿司飯に空気を含ませて、ふんわりと握るためです。

ⅲ)右手の親指と中指で寿司飯をはさんで形を整え、寿司全体を返して両手で軽く握り全体を締めれば完成です。

※寿司飯は人肌くらいの温度が一番握りやすく、また食べて美味しいです。寿司飯が冷たくならないうちに作ってください。また、できたらすぐに食べること。時間が経つと寿司飯が締まって、味が落ちてしまいます。

カラスガレイは脂があるので煮付けにするととても美味しいです。冷蔵庫にあった牛蒡と大根も一緒に煮ました。

カラスガレイ切身・・・2切(約200g)

牛蒡・・・50g

大根・・・100g

ショウガ・・・1/2カケ

<煮汁>

醤油・・・大さじ2 味醂・・・大さじ2 砂糖・・・大さじ2 料理酒・・・大さじ6 水・・・大さじ6

①切身の両面に熱湯をかけて冷水にとり、ウロコをきれいに掃除する。

②牛蒡は5cmくらいに切って縦割り、大根は皮をむいて1cm弱厚の半月切り。ショウガは千切り。大根はあらかじめ茹でておく。

③鍋に煮汁を入れて火にかけ、沸騰したら①の切身、②の野菜を加え落し蓋をして7~8分煮る。火を止めてそのまま5分位おき、味を浸み込ます。

※カレイはあまり長く煮ると脂やコラーゲンなどが溶け出しすぎてパサパサになってしまいます。大きさにもよりますが、6分~8分くらいが目安。

カラスガレイは脂肪が多いので、みりん干しにして焼物にすると美味しいです。ちょっと時間がかかるので、余裕あるときに作ってみてください。

カラスガレイ切身・・・4切れ(約500g)

塩・・・少々

炒りゴマ・・・少々

<漬込み液>

醬油・・・大さじ5、みりん・・・大さじ4、酒・・・大さじ1、砂糖・・・大さじ2/3

①カラスガレイの切身に薄く塩を振り30分おく。浮いてきた水気をペーパーでよく拭き取る。解凍の切身は塩の効きが良いので、塩はごく少量です。

②漬込み液の材料のうち、みりんと酒を小鍋に入れ沸騰させてアルコールを飛ばし、醬油と砂糖を加えて冷ます。

③小さめのビニール袋に切身と漬込み液を入れ、空気を抜いて口を閉じ、5時間くらい漬込む。

④切身を漬け込み液からあげて汁気を良く切り、炒りゴマを振って干します。寒い時期なら屋外の陰干しで5時間、気温が高い場合は室内で扇風機の風を当てて3時間程度です。冷蔵庫で干す場合は、皿等にのせてラップをしないで一昼夜程度かかります。

あっさりとした美味しさです。

カワハギ 1尾

玉ねぎ 1個

コンソメの素 1個

イタリアンパセリ 適量

水 500cc

1.カワハギは、皮をむいて3枚におろす。

2.鍋に水を入れ、沸騰してからカワハギのアラを入れる。

3.玉ねぎは細切りにし、鍋に入れる。

4.カワハギの身をそぎ切りにして鍋に入れる。

5.沸騰したら、コンソメスープの素を入れて溶かす。塩、こしょうで味をととのえる。

6.お椀にもりつけ、イタリアンパセリをちらす。

カワハギは、皮を剥いで切身にして売られている場合が多く、身に張りのあって透明感のあるものを選んで下さい。

カワハギ 2尾分

白菜 1/3個

しいたけ

えのきだけ

昆布

ポン酢

定番の煮付けです。今回は鮮度が良かったので肝も一緒に炊きました。

カワハギ・・・1尾(約250g)

シメジ・・・30g

オクラ・・・2本

生姜(薄切り)・・・少々

<煮汁>

醤油・・・大さ2、みりん・・・大さじ2、砂糖・・・大さじ1、酒・・・大さじ4、水・・・大さじ8

①カワハギの口を切り落し、2,3か所皮に切れ目を入れて皮をむく。頭から腹に伸びている太い骨をはずして腹を開き、肝を破らないように取り出す。

②頭の下側を割ってエラを取り出し、内臓も取り除いてきれいに水洗いする。取り出していた肝を腹に戻して魚の下処理は完了。

③煮汁の材料を煮立てて②のカワハギ、生姜を入れ、落し蓋をして5分くらい煮る。シメジ、オクラを加えて2分くらい煮ればでき上がり。

ブリの旬が冬なのに対し、カンパチは夏が旬です。ただ、近年では養殖物が通年で回っていて、いつでも美味しいカンパチを食べることができます。今回使ったのも活じめの養殖カンパチで、脂がよくのっているので、あっさりとポン酢のサラダ風にしました。

カンパチ(刺身用)・・・120g

大根・・・60g

貝割れ大根、青ねぎ、大葉・・・各適量(適当にあるものでOK)

おろしショウガ・・・少々

ポン酢・・・適量

①大根は薄めの拍子木に、青ねぎは小口切り、大葉は千切りに、それぞれ切っておきます。香味野菜は適当にあるものを組合わせてください。

②カンパチを薄めにそぎ切りにして皿に並べ、上に①の香味野菜、おろしショウガを散す。

③食べる時にポン酢をかけます。ポン酢はあっさり味なので、もう少し油系がお好みならばオリーブ油・ニンニクを追加するとか、あるいは和風のドレッシングに代えてもOKです。お好みで!

刺身にしたときの身質はブリよりもちょっと硬めで、血合いの赤味が強いのがカンパチの特徴です。

デパ地下で買ってきた刺身用の短冊を切って、ベランダの大葉や冷蔵庫にあった大根、レモンと盛り付けました。それだけなのでレシピは省略。

もう少し薄めに切って、ポン酢ともみじおろしで食べても美味しいです。

野菜もたっぷり、彩り美しいカンパチの刺身サラダです。ポン酢風味のごまダレでさっぱりといただけます。

カンパチ(刺身用)…1/2冊(約100g)

大根…約100g

ミニトマト…6個

三つ葉…1/4束

大葉…4枚

レモン…薄切り2枚

塩・コショウ

<ドレッシング>

ポン酢…大さじ3、サラダ油…大さじ1、すりゴマ(白)…大さじ1、砂糖…大さじ1/2、粒マスタード…大さじ1/2

①大根は千切り、ミニトマトは横に二つ割、三つ葉はざく切り、大葉は1cm四方に切る。レモンは薄切りにして1/6にカット。

②カンパチを食べやすい大きさにスライスし、軽く塩・コショウを振る。

③器に大根、ミニトマト、三つ葉、②のカンパチを盛り合せ、ドレッシングの材料を混ぜ合せてかけ、大葉、レモンを散らす。

家の近くのスーパーを覘いたら、ちょっと大き目(調理済み約400g)のレンコダイが「今日のお買い得」になっていて、1尾580円。晩の肴にしようとさっそくGetしました。定番の塩焼きには大きすぎるので酒蒸しにすることに。

レンコダイは、刺身では本家のマダイにかないませんが、酒蒸しにすると身に甘みがあって柔らかく繊細な味で、私はマダイよりも好きです。

レンコダイ・・・1尾(調理済み約400g)

酒・・・大さじ2

みりん・・・大さじ1/2

塩・・・少々

昆布・・・1枚(10㎝×10㎝)

①ちょっと大きすぎて蒸器に入らないのでレンコダイを半分に切り、軽く塩を振って(お腹の中や頭も)30分くらいおく。

②レンコダイ①の塩を水で洗い流し、水気を切る。少し深めの器に昆布を敷いて魚をのせ、上から酒とみりんをかけ、器の上に軽くアルミホイルを被せる。(器の中に蒸器の蓋から落ちる水滴をさけるため)

③蒸す時間は、蒸気が上がってから15分程度が目安です。

※今回は無かったので使いませんでしたが、ショウガやネギをレンコダイの頭や腹に入れて蒸せば、良い香りがつきます。

レンコダイを昆布締めしてキュウリと甘酢で和えました。レンコは身が軟らかいので、刺身より昆布締めや甘酢締めにした方がおいしいです。そのままだと食べた時に皮が口に残るので、湯引きにしてから締めました。

レンコダイ・・・3枚おろしの片身(約100g)

キュウリ・・・1本

昆布・・・適量

塩・・・適量

酢・酒・・・少々(酢と酒を同量程度で混ぜたもの)

<甘酢>

酢・・・大さじ3、砂糖・・・大さじ1・1/2、塩・・・小さじ1/3

①レンコダイは腹骨をすき取り、血合いの小骨を抜く。皮に熱湯をかけて冷水で冷まし、クッキングペーパー等で水気をよく拭き取る。

②昆布の片面を酢と酒を含ませたペーパー等で拭く。レンコダイの両面にごく薄く塩を振り、昆布の酢と酒で拭いた側を内にして挟み、上からラップで巻く。そのまま冷蔵庫で2時間くらい締める。(締める時間は1時間~半日程度、お好みで)

③キュウリを薄い輪切りにして、2%程度の塩水(水400mlに塩大さじ1/2弱)に10分漬け、強めに水気を絞る。

④甘酢の材料を混ぜて砂糖、塩を溶かす。昆布締めしたレンコをそぎ切りしてキュウリと甘酢で和える。レンコダイは湯引きで皮が軟らかくなっているので、皮を下側(まな板側)にして破らないように丁寧に切ってください。

連子鯛の酒蒸しは以前にも紹介しましたが、今回は別途だし汁を作ってかけるバージョンで、「骨蒸し」とも言います。一緒に蒸す野菜もおいしいです。電子レンジとシリコンスチーマーで蒸していますが、もちろん普通の蒸し器でもOKです。ポン酢でいただきます。

連子鯛(調理済み)・・・1尾(約300g)

塩・・・適量

酒・・・大さじ4

野菜類・・・鍋にして美味しそうな野菜なら何でもOKです。

今回は、白菜・・・2枚、シメジ・・・2/1パック、白ネギ・・・1/2本、三つ葉・・・1/3パック、以上全部で350gくらい。

<だし汁>

蒸し汁+水・・・1カップ(200ml)、塩・・・小さじ1/4~1/3、薄口醬油・・・小さじ1、顆粒だし・・・少々

①連子鯛は、そのままだと蒸し器に入りきらないので半分に切り、全体に軽くしおを振って30分おく。(今回は1人分ずつ2回に分けて蒸しました)

②白菜は2㎝幅に切る。シメジは石付きを切りばらす。白ネギは斜めに切る。三つ葉は5㎝に切る。

③連子鯛の塩を洗い流し、熱湯をかけて霜降りにしたら冷水に取ってウロコや血などを丁寧に洗う。ペーパーで水気を拭き取る。

④シリコンスチーマーに連子鯛1切れと半分の野菜を入れ、酒を大さじ2ふりかけ、ふたをして電子レンジで5分加熱する。(蒸し器の場合は、蒸気が上がってから12~15分蒸す)三つ葉は飾り用に葉を少し残しておく。

⑤次にだし汁を作りますが、これは2人分一度に。蒸し汁を小鍋に移して水を加え、塩、薄口醬油、顆粒だしで味を調える。蒸し汁には塩気が含まれているので、塩は味をみながら加えてください。ポン酢でいただくので、薄味のお吸い物程度に。

⑥器に蒸した野菜と連子鯛を盛り付けて飾りの三つ葉を添え、だし汁をかける。ポン酢を少々かけていただくと美味しいです。

小ぶりの連子鯛は、1尾姿のまま南蛮漬けにすると見栄えが良いです。日持ちもするし冷めても美味しいので、お節にもなります。

連子鯛・・・3尾(調理済み・360g)

玉ネギ・・・1/2個

ニンジン・・・1/4本

塩・コショウ・・・少々

小麦粉・・・適量

揚げ油・・・適量

<南蛮酢>

酢・・・1/2カップ、砂糖・・・1/2カップ、水・・・大さじ2、塩・・・小さじ1、薄口醬油・・・大さじ1/2、顆粒だし・・・少々、赤唐辛子(輪切り)・・・1本分

①連子鯛にかるく塩・コショウをふって15分くらいおく。

②鍋に南蛮酢の材料を入れて火にかけて沸騰させ、冷ましておく。

③玉ネギは櫛切り、ニンジンは千切りにする。油を少し入れたフライパンでしんなりするまで炒め、熱いうちに南蛮液に漬ける。

④連子鯛の浮いてきた水気をペーパーで拭きとる。小麦粉を薄く付けて中高温の油でからっと揚げ、熱いうちに南蛮酢に漬ける。

⑤器に野菜類をしき、連子鯛を盛り付けて完成。すぐでも食べられますが、2~3時間漬込むと味がなじんで美味しいです。写真はパセリをさっと揚げたものを彩に振りかけています。

キチジの切身が手に入ったので、とっても調理簡単なムニエルにしました。

今回、筆者はソースが苦手なためそのまま何もかけずに頂きました。お好みでソースを作ってかけると、より色々な味わいが楽しめます。

キチジの脂にバターの風味がのり、ワインがすすみます…

キチジの切身…2切

塩胡椒…適量

小麦粉…適量

バター…適量

付け合せ野菜…適宜

※今回はソテーしたしめじとカイワレを使用。

①火が通りやすいように、切身の皮目側に切れ目を入れておき、塩胡椒を両面に馴染ませる。

②小麦粉を切身の両面にまぶし、余分な粉をはたき落とす。

③温めたフライパンにバターを入れ、溶ければ切身の皮目側を下にして入れる。

④数分後火が通れば、裏返して同じように数分焼く。

⑤焼きあがった切身を、付け合せ野菜と一緒に皿へ盛りつけて、出来上がり!!

マグロを使った刺身の韓国バージョンで、焼肉屋さんで食べるユッケのイメージ。調理はとても簡単です!

(111kcal/人)

キハダマグロ刺身用短冊・・・60g

長いも・・・60g

貝割れダイコン・・・少々

卵(卵黄のみ)・・・1個

<調味料:A>

コチュジャン・・・大さじ1

酢・・・大さじ1/2

醤油・・・小さじ1

①マグロと長いもは2cmくらいに角切り、貝割れは根を除いて2等分する。

②調味料Aをよく混ぜておきます。

② ボウルに①を入れ、Aを加えて軽く和える。

③ 器に盛り付け、卵黄をトッピングします。

※調味料と素材を和えるのは食べる直前に。時間がたつと水分が出てしまいます。

子供と一緒に作りましょう!

子供と一緒に作りましょう!

ひな祭りのご馳走と言えばお寿司。中でも、ちらし寿司、手まり寿司が定番です。今回は手まり寿司と、プラスαで雛寿司も作りました。子供と一緒に作れば、子供も大喜び、おいしさも倍増すると思います。

ご飯・・・800g(2合半 ※1合:320g)

すし酢・・・酢:大さじ5、砂糖:大さじ2、塩:大さじ1/2(よく混ぜておく)

しいたけ・・・小さめ8個

絹さや・・・4枚

しいたけ煮汁・・・だし汁:150ml、醤油:大さじ1・1/2、みりん:大さじ1・1/2、砂糖:大さじ1/2

タイ(刺身用短冊)・・・100g

昆布茶・・・少々

マグロ(刺身用短冊)・・・100g

マグロ漬け汁・・・薄口醤油:大さじ2、みりん:大さじ1、酒:大さじ1/2

カニ蒲鉾・・・40g

卵・・・1個

卵焼き調味料等・・・薄口醤油、砂糖、みりん、水溶き片栗粉:各 小さじ1

サラダ油・・・少々

桜でんぶ・・・小さじ2

青のり・・・小さじ2

うずら卵(水煮)・・・2個

焼き海苔・・・少々

黒ごま・・・少々

イクラ・・・20g

【手まり寿司の作り方】

①シイタケと絹さやを煮ます。

シイタケは軸を切り落とし、絹さやは筋を取り除きます。シイタケを煮汁に入れて火にかけ、落し蓋をして汁が少なくなるまで5~6分煮ます。絹さやも一緒に煮ますが、長く煮ると色が悪くなるので、途中で鍋に加えて1分間煮て取り出し冷ましておきます。シイタケの軸も後で作る雛寿司の具材に使うので、一緒に煮ます。

②タイとマグロをすし種に切り、下味を付けます。

タイ、マグロとも10gくらいに薄めの削ぎ切りにします。タイには昆布茶を振りかけ、簡易昆布締めにします。マグロは漬け汁に漬け込んでおきます。手まり寿司は醤油を付けずに食べるので、すし種に下味を付けるのが基本です。

③薄焼き玉子を作ります。

卵に調味料と水溶き片栗粉を混ぜて溶き、サラダ油をひいたフライパンで焼きます。水溶き片栗粉を入れると薄焼き玉子が破れにくくなります。砂糖、みりんが入って焦げやすいので弱火で焼くのがポイント。片面を焼いて表面が固まったら、裏返して両面を焼き、形を崩さないように取り出します。

④すし飯を作ります。

ご飯を少し硬めに炊き、熱いうちにボールに移してすし酢をかけまわし、しゃもじで切るように混ぜます。濡れ布巾をかけて10分くらい置くと酢がなじみます。

⑤仕込みの仕上げ

すし種に汁気が多いと手まり寿司を作ったときに崩れてしまうので、シイタケ、マグロともキッチンペーパー等でよく汁気を切ります。タイも昆布茶を振って浮き出た水気をぬぐいます。薄焼き玉子は円形の4辺をカットし、中央の正方形を四等分に切ります。切り取った4辺のうち、1辺は後で作る雛寿司のお雛様の着物にするのでそのまま残しておきます。他は雛寿司の具材にするので細長くきざみます。

⑥手まり寿司を作ります。

手まり寿司は手で握るのではなく、茶巾絞りの要領でラップを絞って作ります。正方形に切ったラップの上にすし種を置き、その上にすし飯15gくらいを軽く丸めて乗せ、ラップで包んで絞ります。指で軽く押さえて形を整えてください。きつく押さえすぎるとすし飯が締まりすぎておいしくなくなるので、軽くふんわりと形を整えるのがポイントです。

すし酢を少し多めに作っておき、2倍に薄めたもので手をぬらして作業すると、すし飯が手に付かず、きれいにできます。

【雛寿司の作り方】

①菱形(菱餅風)の台を作ります。

空の牛乳パックを8cmくらいの筒型に切って型を作ります。次にすし飯180gを3等分し、桜でんぶ、青のりを混ぜて桜色、緑色のすし飯を作ります。3分の一は白いすし飯のままです。ラップを広げて牛乳パックの型を置き、緑色のすし飯、白いすし飯、桜色のすし飯と順に詰めていきます。最後に型を抜けば台の出来上がり。薄めたすし酢で型の内側を濡らしておくと抜けやすくなります。間にカニカマ、シイタケの軸をきざんだもの、薄焼き玉子の細切り、タイやマグロの切れ端等を挟むとおいしいです。

②雛人形を作ります。

最初に人形の体の部分を作ります。猪口等の内側をすし酢で湿らせ、すし飯を詰めて型抜きします。これを2個作り、①の上にひっくり返して乗せればOKです。男雛の方には海苔を巻き、女雛の方には薄焼き卵を巻いて楊枝で留め衣装にします。次にうずら卵の水煮で顔の部分を作ります。目は楊枝でちょっと刺して、黒ゴマを入れて作ります。後は創意工夫で雛人形を作ってください。いろいろと考え、工夫するのも楽しいです。最後にイクラを飾って出来上がりです。

摂南大学ラグビー部のお料理教室で作りました。一人暮らしの学生さんが家に帰って簡単に作れるおいしい丼です。マグロと納豆が入っていてタンパク質がたっぷりとれます。ミツカンさんにレシピを考えていただきました。

(718kcal/人)

マグロ 60g

納豆 1パック

ご飯 丼1杯

レタス 1/10個

きゅうり 1/2本

青ねぎ 1/2本

ミツカン味ぽん 大さじ2

ごま油 小さじ1/2

砂糖 小さじ1/4

いりごま 小さじ1/2

①マグロを1.5cm角に切る。

②レタス、きゅうりを千切りにする。青ネギは小口切りに切る。

③ボウルに、ミツカン味ぽん、ごま油、砂糖、いりごまを入れてよく混ぜる。

④③に、①のマグロをいれてよく味がしみこむように和える。

⑤丼にごはんをよそい、その上に、レタスときゅうりをのせる。

⑥よくかき混ぜた納豆を⑤の上にのせる。

⑦さらにその上にマグロをのせて、上からたれをかける。

⑧青ネギを上からちらして出来上がりです。

ピリ辛味で夏にぴったりのユッケ丼です。今回はマグロとイカをミックスしました。他にアボガド、長芋の角切などもあれば加えてください。お好みで卵黄や温泉卵なども加えれば更にパワーアップです。

(637kcal/人)

マグロ(キハダ)刺身用…120g

イカ(スルメイカ)刺身用…50g

刻み青ネギ…2本分

白炒りゴマ…少々

焼のり…1/4枚

ご飯…丼2杯分

<ユッケたれ>

コチュジャン…大さじ1・1/2、醬油…大さじ1、砂糖…小さじ1、酢…小さじ1、ゴマ油…小さじ1、おろしニンニク…小さじ1/2

①マグロはサイコロ状に、イカは縦に細く切る。

②ユッケたれの材料をボール等で混ぜ合わせ、①刺身を加えてざっくりと混ぜる。

③丼のご飯に焼のりをちぎって散らし、②をのせ、刻みネギと炒りゴマを振る。好みで卵黄、温泉卵なども。

ハーブと一緒にソテーすることによって、魚の匂いを消し、香りがよくなります。

今回はタイムを使いました。

銀鮭の切身 100g

ハーブ(タイム) 適量

塩・こしょう 適量

オリーブオイル 適量

レモン 1/8個

1.銀サケの切身に、塩、こしょうをします。

2.フライパンにオリーブオイルとハーブを入れ、熱くなったところに、銀鮭を皮から入れます。

3.十分皮目に火が通ったら、反対側もよく焼きます。

4.皿にハーブを敷き、その上に銀鮭を盛り付けます。

5.レモンを添えて出来上がりです。

6.食べるときは、レモンをしぼり、お醤油やマヨネーズを添えてもおいしいです。

定番の煮付け、若布添えです。

定番の煮付け、若布添えです。

脂ののった冬場の金目は最高です。定番の煮付けに若布を添えました。金目のダシを吸って若布もおいしく食べられ、栄養のバランスも良くなります。

キンメダイ切身・・・2切(約250g)

若布(塩蔵)40g

土生姜・・・半カケ

<煮汁>

水・・・150ml

酒・・・大さじ5、醤油・・・大さじ3、みりん・・・大さじ3、砂糖・・・大さじ2

①若布は水でもどしてから水気をしぼり、食べやすく切る。土生姜は薄切りにする。切身の皮側に切れ目を入れる。

②鍋に煮汁と切身、土生姜を入れて強火にかけ、沸騰したら中火で落し蓋をして6~7分煮る。

③最後に若布を加えて火を止める。

上段のレシピで片身を煮付けに、残りの片身とアラはちり鍋にしました。これもまた最高でした。

キンメダイ・・・切身片身分+アラ

豆腐、鍋用野菜・・・適宜

※今回は白菜、春菊、えのき、しいたけ、白ねぎを使用

だし昆布・・・1枚

もみじおろし、アサツキ、ポン酢・・・適宜

①切身とアラを熱湯にさっとくぐらせ、冷水にと って血や鱗などの汚れを落としておきます。

②鍋に水(適量)とだし昆布を入れて火にかけ、沸騰したら昆布を引きあげる。

③後は煮て食べるだけ。アラや切身、野菜等を入れて煮えあがりをポン酢ともみじおろしでいただきます。

家の近くのスーパーに立寄ったら金目鯛が1尾880円。ちょっと小さめだけれど鮮度が良さそうなのでさっそく購入、現在マイブームのしゃぶしゃぶにすることにしました。

金目鯛は秋になると、ぐっと脂がのっておいしくなります。

金目鯛(小)・・・1尾(鱗と、内臓はお店でとってもらいました)

豆腐、鍋用野菜・・・適宜

昆布・・・1切れ

もみじおろし、あさつき、ポン酢・・・適量

酒、塩、みりん・・・・適量

①金目鯛は3枚におろし、腹骨をすき取って血合い部分の骨を抜き、皮付きのまま薄くそぎ切りにして皿に盛付けます。

※金目鯛は血合い骨が4本程度しかなく、身が柔らかいので簡単に抜けます。小さな魚の場合は、血合いの部分で割らず、背越しで(上身、下身をつなげて)使います。

②鍋に水と昆布を入れて火にかけ、沸騰する前に昆布を引き上げます。これに酒と塩、みりん少々で下味を付けて(薄い吸物程度)準備完了。

③金目鯛は4~5秒、シャブシャブっとして(半生状態)、もみじおろし と あさつきを入れたポン酢でいただきます。豆腐や野菜も適宜 煮ていただきます。

④締めは、ご飯を入れて雑炊に。

皮は湯霜にしています。

皮は湯霜にしています。

晩秋から冬場の金目鯛はしっとりと脂がのって最高の味わい。今回は握り寿司にしました。皮肌が赤く美しいので、霜降りにして使います。

キンメダイ刺身用冊(皮付き)

すし飯

わさび

生姜甘酢漬け(あれば)

①キンメダイの皮を上にしてまな板に置き、固く絞った濡れ布巾をかけ、上から熱湯を注ぎます。熱湯をかけると皮が縮んで内側にまるまりますが、更にかけると少し元にもどります。この頃合がベスト。

※まな板が耐熱性でない場合は、ステンレス製バットの底を使うと便利です。

② ①のキンメダイを冷水で冷やし、布巾等で水気を確りとぬぐう。皮肌を下にしてまな板に置き、尾の方からそぎ切りにして寿司だねを作ります。

③後は握るだけで~す。

※すし飯は市販のすし酢で作ると簡単便利です。炊きたてのご飯をボールに取り分け、その重量の1割を目安にすし酢を振りかけます。よく切り混ぜてから団扇などで冷ませばでき上がり。絞った濡れ布巾をかけてしばらく寝かすと更に良い。

標準的な握り寿司は、寿司だねが1枚12g、すし飯が1個18g程度なので、寿司だねの分量に合わせてすし飯を作ってください。

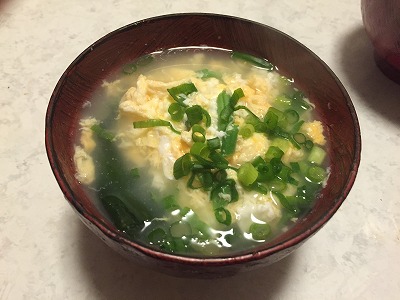

寒い日にはこのおいしい一杯で身も心もあったまりますよ。

さえずり、好みの野菜、味噌

1.だし汁に薄くスライスしたさえずりと、好みの野菜を入れ煮る。

2.野菜が煮えたら、味噌を適量入れる。

日本酒と一緒にどうぞ!

さえずり、好みのあしらい

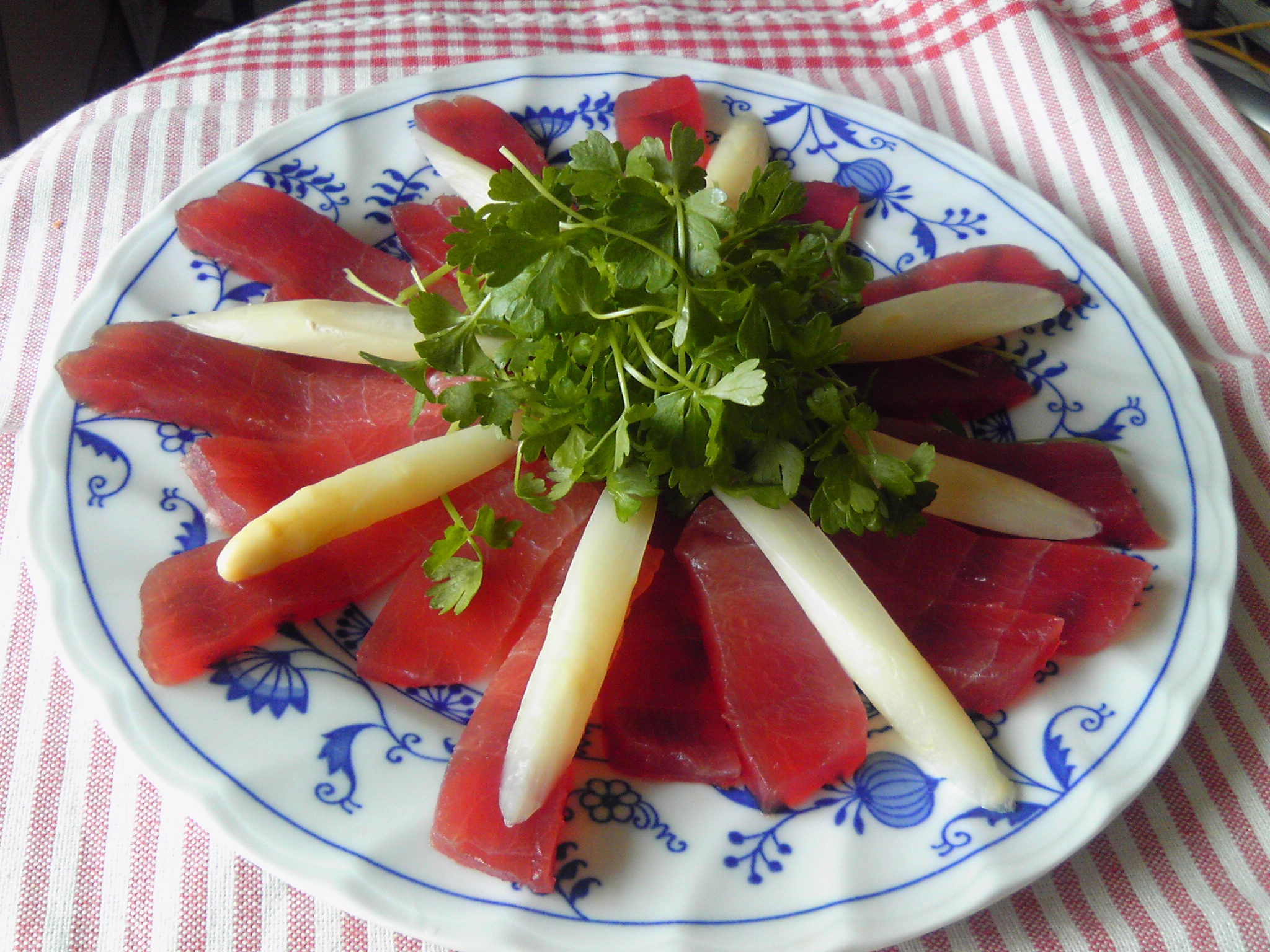

1.さえずりを解凍し、薄くスライスする。

冷たく冷やして酢味噌でどうぞ。

夏の暑い夕方にビールによくあいます!

さらしくじら、酢味噌

1.さらしくじらを水洗いし、冷蔵庫で冷やす。

昔懐かしい一品です。

鹿の子を使うとたいへんおいしいです。

赤身を使う場合でも皮やさえずりなども入れるとぐんとおいしくなります。

鹿の子、さえずり、赤身、本皮等

水菜、好みの野菜、だし汁

1.だし汁が煮立ったら薄くきった鯨肉を入れ、好みの野菜を入れ、最後に水菜をいれ、水菜がしんなりしたら食べごろです。

竜田揚げ同様、肉を薄めに切って短時間で揚げるのが美味しく作るポイントです。玉ねぎはクジラ肉のくせを抑え、また柔らかくする役目します。

クジラ肉・・・200g

すりおろし玉ネギ・・・大さじ2

塩・コショウ・・・少々

小麦粉、溶き卵、パン粉・・・適量

揚げ油・・・適量

付け合せ・・・適宜(写真はレタス、トマト、レモン)

①クジラ肉を塊りのまま水を替えながら2、3回軽くもみ洗いして血抜きし、水から上げてペーパー等でよく拭き取る。

②繊維を断ち切るように7~8ミリの厚さに切り、庖丁の先で筋を切り、すりおろした玉ネギに30分くらい漬け込む。

③水気をよく切ってから、かるく塩・コショウを振り、フライを作る要領で小麦粉、溶き卵、パン粉の順に付けて中温の油で1分くらい揚げる。

クジラ肉の担当者にツチクジラのサンプルをもらったので、定番の竜田揚げと鯨カツを作ることにしました。ツチクジラは関西ではあまり出回らないので初めて食べましたが、柔らかくてクセも少なく、とても美味しかったです。

肉を薄切りにして揚げる時間を短くするのが美味しく作るポイント。ミンククジラ等、他のクジラも一緒のレシピで美味し作れます。

クジラ肉・・・200g

シシトウ・・・10本くらい

レモン・・・少々

片栗粉・・・適量

揚げ油・・・適量

<タレ>

醤油・・・大さじ2

みりん・・・大さじ1

酒・・・大さじ1

すりおろし生姜・・・小さじ1

すりおろしニンニク・・・小さじ1

すりおろし玉ネギ・・・大さじ1

①クジラ肉は血が多いので、塊りのまま水を替えながら2、3回軽くもみ洗いして血抜きし、水から上げてペーパー等でよく拭き取る。シシトウはへたを切ってフォーク等で突き数ヶ所穴をあける(油が飛ばないように)。

②肉の塊りを5ミリくらいの厚さで繊維に直角に切り、タレの材料を混ぜ合わせたものに30分くらい漬け込む。

③ざる等で②の汁気をよく切り、片栗粉を付けて中温の油で30秒~1分程度揚げる。一緒にシシトウも揚げる。

④器に盛付けてレモンを添えてでき上がり。

なつかしい「はりはり鍋」を作ってみました。水菜のシャキシャキ感がクジラのコリコリした歯ごたえとよく合います。これは、水を入れないで、水菜の水分と調味料少々で作ったものです。

くじら肉(本皮)

水菜

醤油

みりん

砂糖

酒

鯨ベーコンの旨味がパスタ全体に絡み、美味しい一品です。鯨独特の風味が気になる方は酒大さじ1を加えると、食べやすくなります。

鯨ベーコンは火を通すと縮れてしまうので、火の通しすぎにご注意ください。

鯨ベーコン…20g

ほうれん草…1/2束

ニンニク…1カケ

鷹の爪…1本

パスタ…200g

オリーブオイル…大さじ2

醤油…大さじ1

酒…大さじ1(お好みで)

塩…少々

1.ほうれん草はたっぷりのお湯に塩を少々加えてゆでる。ゆであがったら冷水にあげて冷めたら、水気をしっかりと絞って3~4cmぐらいに切っておく。

2.鯨ベーコンは1cm幅に切り、ニンニクは薄切り、鷹の爪は種を抜き、輪切りにしておく

3.フライパンにオリーブオイル、にんにく、唐辛子を入れて香りが出るまで弱火で熱する。

4.お鍋にお湯を沸かし、スパゲティを袋の表記時間に従ってゆでる。

5.鯨ベーコンを軽く焼き色がつくまで炒める。

6.1のほうれん草を加えてオリーブオイルが全体にいきわたったら、茹で上がったパスタとゆで汁をお玉一杯分入れる。

7.材料とパスタが絡んだら醤油とお好みで酒を加え、塩で味を調えて完成。

このエビは大きめなので、天ぷらよりもフライに適しています。有頭(頭付き)エビで作るフライは豪華に見えるし、頭のミソも美味しいです。

足赤エビ・・・4尾

卵・・・1個

小麦粉、パン粉・・・適量

塩・コショウ・・・少々

◎長くなるので今回のレシピはエビフライのみ。付け合せの野菜とタルタルソースは材料だけ書いておきます。

付け合せ野菜・・・適宜(写真はキャベツ、トマト、レモン、パセリ)

タルタルソース・・・適量(材料はゆで卵、玉ネギ、甘酢ラッキョウ、マヨネーズ、パセリ、塩・コショウ)

①最初にエビの下処理をします。エビの尾の部分と頭の部分の殻をむき(頭の先の殻は固いので)、尾の部分の足を取除く。頭の部分の足は付けたままです。

②竹串等で背ワタを取除く。腹側に3、4ヶ所斜めに切れ込みを入れ、まな板等に押し付けてエビを伸ばす。これで下処理完了です

③下処理したエビに軽く塩・コショウを振り、薄く小麦粉を付け、溶き卵、パン粉の順に付けて中温の油でからっと揚げる。付け合せの野菜と盛り付けて、タルタルソースをかけてでき上がり。

車エビ同様、このエビもお刺身にしても美味しいです。頭のミソの部分も美味しいので切り離してボイルしました。尾は湯通しして赤く発色させています。

足赤エビ・・・適量

①先ず、エビを冷たい真水で洗う。魚介類には腸炎ビブリオがいる可能性があり、この菌は真水に弱いので、生食するときは真水で洗うのが基本です。

②エビの頭と尾をちぎって分ける。頭は2%の食塩水を沸騰させ3分間茹でて氷水にとって冷ます。

③尾の部分は殻をむいてから背ワタを取除き、尾の先の部分だけ10秒くらい熱湯に漬けて発色させ、氷水にとって冷ます。冷めたら水気をぬぐい、食べやすく切って②の頭と一緒に盛り付ける。

足赤エビは茹でても甘みがあって美味しいです。茹で過ぎには注意!

足赤エビ・・・4尾

塩・・・少々

玉ネギ・・・1/4個

パセリ、スライスレモン・・・少々

マヨネーズ・・・適量

①玉ネギを櫛形に薄切りし、水に10分くらいさらして水を切っておく。

②エビは2%の塩水を沸騰させ、※3分くらい茹で、氷水にとって冷ます。

③冷めたら氷水から上げてよく水気をぬぐい、頭の部分の足を除いて殻をむく。①の玉ネギ、パセリ、スライスレモンと一緒に盛り付け、マヨネーズを添えて完成。

※エビは茹で過ぎると身がちじみ美味しくなくなってしまいます。沸騰させた塩水にエビを投入すると最初は沈みますが、火が通ってくると浮いてきます。浮き上がってから30~40秒くらいが茹で時間の目安です。足赤エビはちょっと大きめなので(約60g)茹で時間は3分くらいです。

エビのうま煮は「おせち料理の定番」ですが、お盆など人が集まる機会が多い夏休みはもちろん、普段にもぜひお召し上がりください。

えび8~10尾、昆布でとっただし汁1カップ、酒180cc、みりん大さじ3、薄口しょうゆ大さじ2

①エビは洗って背わたを取る。

②なべに水、だし昆布を入れて火にかける。沸騰する直前で昆布を取り出して、酒・みりんを入れる。

③煮汁が沸騰したらエビを入れる。3~4分中火で煮たら火を止める。

④鍋からエビを取り出し皿に盛り、煮汁と別々に冷ます。 食べるときに

煮汁をかける。

冷蔵庫で3日ほど保存できます。冷凍エビを使う場合はあらかじめ冷蔵庫で半解凍してから調理するとよいでしょう。

車海老の天ぷら、これはもう最高ですね。お財布の関係で、極たまにしか食べられないのが残念!! 天ぷらには「さい巻き」とも呼ばれる小ぶりな車海老が適しています。このサイズだと、頭の方もバリバリと食べられるし味も良いです。

天つゆでも、塩とレモン汁で食べても美味しいです。

クルマエビ・・・適量

付け合せ・・・今回はキャベツの千切り適量

揚げ油・・・適量

<衣(作りやすい分量)>

薄力粉…1カップ弱(約100g)、卵(M)…1個、冷たいビール…150ml

①エビは頭部をちぎり取り、尾の殻をむく。腹側に斜めに3ヶ所程度切れ目を入れ、まな板等に押し付けて伸ばす。エビが小さいので背ワタの処理は省略です。

②キャベツを千切りにして水に10分くらいさらし、水気を切っておく。

③卵をボールに溶いてビールを加えて卵液を作り、小麦粉を加えてざっくりと混ぜて衣を作る。

④エビに小麦粉(分量外)を薄くまぶし、衣を付けて中温の油でからっと揚げる。頭は同様に小麦粉をまぶし、もう少し油の温度を上げ、衣を付けないで素揚げにする。

色は親のクロマグロより薄いが、しっとりと脂がのっている。

色は親のクロマグロより薄いが、しっとりと脂がのっている。

お刺身にレシピもなにもないのですが、とてもおいしかったので載せることにしました。夏場のヨコワを大根おろしなどであっさりと食べるのも捨てがたいのですが、冬場で脂がのったものはまた格別です。特に腹の辺りは脂が入り込んでいて最高!

今回は、デパ地下をのぞいたら四つ割の腹の部分を1,098円で売っていたのでさっそくGet。450g位あって、原魚はたぶん3kg以上とおもいます。・・・お買い得!!

写真に写っているのは1/3程度です。

ヨコワ刺身用(四つ割の腹)

大根・ニンジンのケン、大葉、スダチなど適宜

・・・ううう。簡単すぎて特に書くことがないけれど、一応は書いておきます。

①スライサーで大根とニンジンのケンを作り、冷水に5分くらいさらし、水を切る。

②今回のヨコワは大きめなので、腹のトロの部分を分けて刺身に引きました。

③後は盛付けるだけ。大葉と、冷蔵庫にあったスダチも使いました。

ねぎとろ用のマグロのたたきをアレンジしました。

ネギとしそがあれば簡単にできるメニューです。今回は市販のタルタルソースを使用しましたが、お好みでぽん酢やわさび醤油、白ワインとバターを合わせたソースなどでも楽しめます!

お好きなソースと合わせてみてください。

マグロのたたき(ねぎとろ用)…200g

葉ネギ…1~2本(5g)

しそ…10枚(5g)

醤油…小さじ1

オリーブ油…適量

市販のタルタルソース…適量

サラダ(お好きなもの)

①マグロのたたき、葉ネギ、しそを混ぜます。

この時、魚が古くならないように、手ではなくスプーンで混ぜると生臭くなりません。

②醤油を加え、混ぜ合わせます。

③②でできたものを小判型にまとめ焼きます。

④軽く焼き目がつくまで焼いて、最後にサラダと盛り付けて、タルタルソースをかけてできあがりです。

ハロウィンの日に簡単にできる可愛い手毬寿司です。お刺身の冊を買ってきていっぱい作るのもいいのですが、お刺身の盛り合わせを使うと少量の場合は便利です。

お刺身やご飯にふりかけを混ぜたりするとお化けの種類は色々作れますので、かわいいお化けたちを作ってください。

(563kcal/人)

ご飯…1合

寿司酢(市販)…大さじ3

サーモン(刺身用)…4切れ

マグロ(刺身用)…4切れ

鯛(刺身用)…4切れ

イカ(刺身用)…4切れ(写真はイカそうめんを使用)

しそ…4枚

アボカド…1/2個

海苔…2枚

スライスチーズ…1枚

1.ご飯を1合炊き、冷める前に寿司酢を入れ、うちわで煽ぎながら混ぜ、しっかり冷ます。

2.アボカドを4等分にする。

3.魚を薄く切る(お刺身セットの場合はそのまま)

4.鯛のおばけ

①ラップの上にご飯を置き丸くする。

②少したれるように鯛をのせ、海苔で顔を作る。

5.サーモンのジャック・オー・ランタン

①ラップの上にサーモンとご飯をのせ、丸くする。

②一度、ラップをほどきもう一枚サーモンをのせ、

ラップで形を整える。

③海苔とアボカドで顔・へたを作る。

6.イカのいもむし

①ラップの上にしそとご飯をのせ細長く形を作る。

②①にイカそうめんをのせ、少しバラバラにし、チーズと海苔で顔を作る。

7.一つ目のお化け

8.ラップに海苔とご飯をのせ、形を整える。

①にマグロをのせその上にアボカドをのせる。

②チーズとのりで目を作る。

9.可愛く盛り付ける。

ケーキを作っていた時に、スイーツ以外でもインスタ映えできる料理がないか考えていたときにこのメニューを思いつきました。

マグロとアボカドがとてもよく合います。普通のお寿司よりもあっさりしていて食べやすい。

アボカドは「森のミルク」とも呼ばれています。とても栄養価が高くビタミンCやビタミンEを含んでいます。

マグロ(冊)…60g

ご飯…お茶碗1杯分(150g)

アボカド…1/2個

しそ…1枚

すし酢…酢大さじ1

砂糖…大さじ1

塩小さじ…1/3

レモン汁…小さじ1

刻みのり…適量

醤油…適量

ワサビ…適量

1.ご飯に寿司酢を入れて酢飯を作る。

2.マグロは細かく切り、ボールに入れレモン汁を加えまぶし、細かく切ったアボカドも加える。

3.2のボールに醤油、ワサビを入れて混ぜる。

4.8cmほどの円形の方に酢飯を薄く敷くき、3の4でできたマグロとアボカドを乗せ、型をとる。

5.好みで醤油をかける

クロムツの刺身

クロムツの刺身

クセの無い白身。脂はそれほどないので、カルパッチョなどオイルを加えても美味しそうです。

刺身に切っただけなのでレシピは省略です。

ケンサキイカといえば先ずはお刺身。白く透明感があって美しいうえに、甘みが強くて適度な歯ごたえがあり絶品。刺身用として関西で一番人気のイカなのもうなずけます。もちろん、天ぷらや煮物など、他の料理にしてもとびっきり美味しいイカです。

ケンサキイカ・・・1尾

大根のケン、大葉、おろし生姜等、適宜

① ケンサキイカは足を抜いて胴から軟骨と内臓の残り取り除き、耳をはずして皮をむく。一度洗ってから水気をふき取り、薄皮もむく。

② ①の表側は斜めに格子状の切れ目を入れ(肉厚の1/3位の深さで)、裏側は縦に切れ目を入れる。

③ 足は目の下で切り離して開き、クチバシと目を取り除く。両目の内側の庖丁で切れめを入れると、目を簡単に取り出せます。次に吸盤の軟骨を包丁の先でしごいて除き、足先を切り揃えてから2~3本ずつに食べやすく切り離す。ミミも食べやすい大きさに切る。

④ ③を10秒くらいボイルして冷水でさまし、水気をぬぐっておく。

⑤ ②を横に刺身に引き、大根のケン、大葉、おろし生姜等と盛付ける。④の足・ミミも一緒に盛付ける。イカの場合は、裏側(イカの内側)を表にして盛付けたほうが艶があって美しい。

見た目も楽しいカラフルなサラダで食欲増進!

(151kcal/人)

お刺身用のイカ(ケンサキイカ・スルメイカ・モンゴウイカ等お好みで)

プチトマト 1~2個、きゅうり 1本、グレープフルーツ1/4個

〈ドッレッシング〉

レモン 1/2、醤油大さじ1、オリーブオイル大さじ1

①きゅうりは千切りし、グレープフルーツは房の形にむき、盛り付ける。

②刺身用のイカと、プチトマトを半分に切って盛り付ける。

③ドレッシングを合わせて食べる直前にかける。

アクアパッツアは普通、白身魚で作りますが、今回は冷蔵庫にあったイカの足で作ってみました。旨みが少し足らないとおもい、コンソメをちょっと加えました。お味は結構Dood。

(329kcal/人)

イカ足・・・1尾分

アサリ・・・150g

ニンニク・・・1カケ

ミニトマト・・・4個

パセリ・・・少々

オリーブ油・・・大さじ2

白ワイン・・・大さじ3

水・・・大さじ3

コンソメ・・・少々

塩・コショウ・・・少々

①イカ足は食べやすい大きさに切り、塩・コショウを振る。アサリは貝をこすり洗いしておく。ミニトマトは縦半分に切る。ニンニク、パセリはみじん切り。

②フライパンにオリーブ油 大さじ1を入れ、ニンニクを弱火で炒め香りを出す。

③中火にしてイカ足、アサリ、ミニトマトを加えてざっと炒め、白ワイン、水、コンソメも加えてフライパンに蓋をし、蒸し煮する。

④アサリが開いたら塩・コショウで味を調え、オリーブ油 大さじ1を振りかけてでき上がり。器に盛り付け、きざみパセリを振り掛ける。

ニンニクとバターの風味をきかした炒め物です。火を通し過ぎないように手早く調理するのがポイント。

(292kcal/人)

ケンサキイカ…1尾(約250g)

ニンニク…1カケ

油…大さじ1/2

酒…大さじ1

醤油…小さじ2

バター…大さじ1

青ネギ…1本

①イカが胴から足を引き抜いて下処理する。(下処理の仕方は刺身のページ参照。)胴は皮を付けたまま輪切り、足・耳も食べやすく切る。ニンニクはすりおろし、青ネギは小口切りに。

②フライパンを熱して油をひき、イカとニンニクを炒める。色が白っぽく変わってきたら酒と醤油を加えてさっと炒め、バターを加えて混ぜ、火を止める。

③器に盛って刻み青ネギを散らして完成。

ケンサキイカと夏野菜を使った冷製パスタです。

(538kcal/人)

ケンサキイカ…1尾(約250g)

パスタ(細め)…150g

塩…適量

トマト(中)…1個

グリーンアスパラ…2本

大葉…4枚

<パスタソース>

オリーブ油…大さじ2

麺つゆ(市販品・2倍濃縮)…大さじ3

粗挽き黒コショウ…少々

①イカが胴から足を引き抜いて下処理する。(下処理の仕方は刺身のページ参照。)胴は皮を付けたまま輪切り、足・耳も食べやすく切る。

②トマトは1cmに角切りし、パスタソースの材料と混ぜて冷やしておく。

③アスパラは1cm位の斜め切り、大葉は千切りしておく。

④鍋に湯を沸かして塩を一つまみ加え(1%くらい)、パスタを袋に表示している時間のプラス1分茹でる。一緒に①のイカ、③のアスパラも茹で、冷水にとって水気を切っておく。湯で時間は、イカ30秒、アスパラ1分30秒くらい。

⑤茹でたパスタを冷水で締めて水気を切り、イカ、アスパラと一緒に②のトマトと和える。

⑥器に盛って大葉の千切りを散らす。

ケンサキイカは握り寿司にしても一級品。適度な歯応えと甘みがあっておいしいです。中小型のイカの方が身の厚さが適度で握りやすいと思います。

ケンサキイカ…1尾(250g)

寿司飯…適量

生姜(すりおろし)…適量

甘酢生姜・・・適量

イカのさばき方や握り寿司の作り方は、他のページで何度も紹介しているので、そちらを参照してください。主にイカの切り方を書いておきます。

①開いて皮をむいたイカを8cmくらいに横に切って冊取りする。

※横に切るとは、イカを輪切りの方向で切ること。縦切は、これと直角の方向に切ること。

②イカの皮が付いていた面に、3mmの幅で斜めに格子状の切れ込みを入れる。切れ込みの深さは身の厚さの半分程度。

③イカを裏返し、身の厚さの半分程度の深さに縦に切れ込みを入れる。寿司にする時に表側になるのは、この縦に切れ込みを入れた面です。

④これで下処は終わり。寿司種の幅(2.5cmくらい)に縦に切れば完成です。

⑤下足(ゲソ)は3本くらいに切り離し、さっとボイルして冷水にとり、寿司種として使います。

※イカが大きく身が厚めの場合は、縦のきれこみでなく、細切りにして握ったほうが寿司飯とのバランスがよいと思います。

ケンサキイカを刺身にした残りの足・耳で酢の物を作りました。土佐酢仕立てですが、簡単バージョンで市販の麺つゆを使っています。あればワカメや大葉なども加えたら美味し

イカの足・耳…1杯分

キュウリ…1本

塩…適量

<(簡単)土佐酢>

酢…大さじ2、砂糖…大さじ2、麺つゆ(2倍濃縮)…大さじ1、水…大さじ1

※土佐酢レシピは作りやすい分量で書いてあるので、約2倍の分量です。

①イカの足・耳を食べやすい大きさに切り、20~30秒程度さっと茹で、冷水にとる。さめたら水気をよく切る。

②キュウリは薄く輪切りし、2%の食塩水に10分程度浸け、きつく絞って水気を切る。

③ボール等に土佐酢の材料を入れてよく混ぜ、イカとキュウリを和える。

イカを甘辛い煮汁でさっと煮ました。名前のとおり、火を通し過ぎないように「さっと」短時間で煮るのがポイント。ちょっと冷まして、その間に味を染ませます。

(418kcal/人)

ケンサキイカ…1尾(約250g)

<煮汁>

醤油・みりん・さとう…各 大さじ1・1/2、酒・水…各 大さじ4・1/2

①イカが胴から足を引き抜いて下処理する。(下処理の仕方は刺身のページ参照。)胴は皮を付けたまま輪切り、足・耳も食べやすく切る。

②鍋に煮汁とイカを入れて火にかけ、イカの色が白っぽく変わってきたら火を止める。そのまま10分くらい冷まして味を染ます。

※試食してイカの味が薄いようなら、イカのみ器に移し、汁を少し煮詰めてかける。

※煮汁のレシピは甘めなので、甘すぎるようなら砂糖を減らしてください。

コウイカ(針いか)は筍のシーズンが産卵期で浅瀬に寄ってくるので、この時期には瀬戸内で獲れたものがよく出回ります。熱を加えると他のイカよりもサクッとした食感があり、歯ごたえを楽しむ筍との相性が抜群。木の芽和えは彩りも美しく春を感じさせる逸品です。

(221kcal/人)

コウイカ(刺身用短冊)・・・60g

A:酒・・・大さじ1 塩・・・ごく少量

筍(茹でたもの)・・・100g

B:だし汁・・・100ml 薄口しょうゆ・・・大さじ1/2 みりん・・・大さじ1/2

木の芽・・・5枚

ほうれん草(茹でたもの)・・・葉の部分4枚くらい

C:白みそ・・・30g 砂糖・・・大さじ1/2 だし汁・・・大さじ1

木の芽(飾り用)・・・2枚

①刺身用のコウイカを1.5cm角に切り、鍋に入れて火にかけ、Aを加えて炒り煮にする。サッと火が通ればOK、火を通しすぎないこと。終わったら鍋底を水につけて冷ます。

②茹でた筍も1.5cm角に切り、Bを加えて3分くらい煮て味を含ませ、同様に冷ましておく。

③次に木の芽の和えダレを作ります。茹でたほうれん草を細かく刻んですり鉢にいれ、軸を取り除いた木の芽を加えてよくすりつぶし、きめ細かくなったらCを加えてよく混ぜる。

④和えダレ③に①、②を加えてかるく和え、器に盛って飾り用の木の芽を添えてできあがり。

※ほうれん草は緑の色づけに使います。木の芽だけで色づけすると木の芽が大量に必要で、苦くなってしまいます。きれいに仕上げるには木の芽ダレを裏ごししますが、通常はそのままでも十分です。

夏に食べたいお造りです。皮や胃袋も刺身になります。

胡麻鯖ってご存知ですか? 甘い醬油の胡麻ダレでいただくサバの刺身のことで、九州でよく食べます。先日、大阪湾にアジ釣りに行ったらゴマサバが釣れたので、活締めして持ち帰り作ってみました。秋になるとマサバほどではないにしろ、ゴマサバも脂がのってきて美味しかったです。

(311kcal/人)

ゴマサバ…1尾

炒りゴマ…適量

添物…適宜、今回は 大根ケン、大葉 各少々

刺身にするだけですけど、簡単に書いておきます。

①ゴマサバの頭、内臓を除いて水洗いし、三枚におろす。

②腹骨をすき取って血合いの骨を骨抜きで抜く。頭側から外側の皮を剥ぎ、薄めに削ぎ切りして皿に並べる。

③炒りゴマをすり鉢であたり、刺身にふりかけて完成。九州の甘い醬油でいただきます。普通の醬油の場合は、醬油1に対して煮切ったみりんを1~0.5程度混ぜて使ってください。

サザエのほろ苦さと若ごぼうがよくあいます。

さざえ

若ごぼう

薄口醤油 大さじ4

水 300cc

1. サザエは貝をよく水洗いする。

2. 若ごぼうは4~5cmに切り揃える。

3.鍋に水、薄口醤油を入れ、さざえ、若ごぼうを入れて煮る。

4.あくがでてきたら取り、煮汁が半分になるまで煮詰める。

夜店でよくみかけるつぼ焼きですが、ご家庭でも簡単にできます。ぜひどうぞ!

さざえ

醤油

1.サザエはよく洗う。

2.コンロでサザエの蓋が上にくるようにして焼く。

3.殻に水分がでてきてたまりだしたら、醤油を数滴たらす。

4.ブクブクと煮えてきたら出来上がりです。

まず、貝剥きかバターナイフのようなものを用意し、殻と蓋の隙間へ差し込みグルッとまわすようにして貝柱を切ります。中身を取り出し軽く洗った後適当な大きさに切り分けます。殻を使い盛り付けるとちょっと豪華なお刺身の完成です。

サザエは、一分程度電子レンジで加熱します。

中身を取り出し、小さく切り分けます。(取り出すときに中の汁をこぼさないように。いい出汁が出てます)殻にワインを大さじ1/2程入れ、サザエの身を戻し、口にバター刻んだパセリを入れ、パン粉で蓋をします。予熱したオーブントースターに入れ10分程加熱します。

サバは甘辛い味付けがおいしいです。新鮮なサバは薄味にした方が上品な味に仕上がりますが、山育ちのわたしは甘辛い濃い味で煮付けます。

★お料理のポイント★

砂糖、塩を多めに入れ、濃い煮汁で煮付けるのがウチ流。味には好みがあるので、自分の味を大切にしてもらえばいい。煮上がりは魚をよく見て判断すること。

サバ、生姜、酒、醤油、砂糖、塩、みりん

①サバは一人分の大きさに切る。

②酒、醤油、砂糖、塩、みりん(少々)で煮汁を作り、煮立ったら生姜(少々)を入れる。

③落し蓋をして弱火で煮る。

新鮮なサバをお造りにしてゴマであえたもの

サバを和えるときは、身がくずれないように手であえるといいです。

新鮮なサバ、いりごま、醤油

①サバを3枚に下し、刺身を作ります。

②ゴマはすり鉢ですり、その中に醤油を入れます。

③サバと②を手であわせます。

ゴマ、醤油はその家の好みの味で作ります。

会社帰りに立ち寄ったスーパーで「マサバ・・・きずし用(関西で、しめ鯖のこと)」と書いたサバの三枚おろしを発見。久々に棒寿司を作ろうと、さっそく買い求めました。ちなみに片身分で380円。

自家製の棒寿司は、手間はかかりますが鮮度感があって、既製のものとは一味も二味も違います。ゆとりのあるときはぜひ挑戦してみてください。おいしさにびっくり!!

マサバ・・・片身(腹骨をすき取ったもの)

塩・酢・・・各適量

昆布・・・5cm×15cm(適当に)

大葉・・・3枚

寿司飯・・・適量(棒寿司1本分) 各家庭のお好みの味で!

①サバの両面にたっぷりと塩を振り(真っ白になるくらい)、冷蔵庫で2時間くらいしめます。

②水で①のサバの塩をきれいに洗い、水気をふき取って昆布を敷いたバットに入れ、ひたひたに酢を注ぎ2時間くらいしめる。

※今回は時間がないので調理はここまで。棒寿司は翌日つくることにしました。②のサバをそのままにすると酢でしまりすぎるので、酢から上げてキッチンペーパーでよくふき取り、ラップに包んで翌日まで冷蔵庫で保存しました。

③サバの血合いに沿ってV字に包丁を入れ※血合いごと骨を取り除き、頭の方からサバの皮をむきます。

※本当は毛抜きを使って血合いの骨を抜き取るのですが、サバが大きいと骨がなかなか抜けません。出来映えは少し落ちますが、このやり方が簡単です。

④寿司用の巻きすにラップを敷き、③のサバを皮目を下にして置きます。これに寿司飯を半分くらい載せてサバの大きさに形を整え、適当に切った大葉をはさみ、残りの寿司飯を載せて再度形を整えます。

⑤これをラップで包み、巻きすでしめて形を整えます。適当に切って器に盛ればできあがり。

コチュジャンを使った韓国風サバの味噌煮です。すりごまを加えてこっくりと濃厚な味に仕上げています。辛めが好みならば、唐辛子粉を少し加えてください。

(288kcal/人)

サバ切身・・・4切れ

ニラ・・・1束

白ネギ・・・1/2本

白すりごま

おろし生姜・・・1カケ分

おろしニンニク・・・1カケ分

<煮汁>

水・・・1・5カップ、味噌・・・大さじ2、コチュジャン・・・大さじ2、醤油・・・大さじ1、酒・・・大さじ3

砂糖・・・大さじ2

①ニラは5cmに切り、白ネギは5cmに千切りにしておく。

②煮汁の材料に生姜、ニンニクを加えて火にかけ、サバを入れて落し蓋をし、10分くらい煮る。

③白ゴマ、ニラを加えてひと煮立ちさせ、火を止めてそのまま10分程度おき、味を含ませる。

④器に盛り付け、白ネギの千切りをのせる。

あまり道具を使用せずすぐに取りかかれ、後片付けの楽な見栄えのする御料理です。

【ポイント】

押し寿しの型を使わず、ラップを使用。

すしめしに甘酢しょうがを細かくきざんだもの、又青ジソを細かくきざんだものなど入れるものによって違った風味が楽しめる。

サバ 1匹

青ジソ 5~6枚

すしめし 適宜

①サバは頭と内臓を取ってよく洗い、三枚におろし、塩をしてしばらく置いておく。

②すしめしを作っておく。

③①のサバを水で洗い、塩を落として香ばしく焼いておく。

④③の荒熱が取れたら、まな板の上にラップを敷き、サバの皮目を下にして置き、その上に青ジソを敷いてすしめしをのせ、巻き寿しの要領でラップにくるんで形を整える。

⑤ラップをしたまま切り分け、器に盛る時にラップをはずす。

しめサバは漬かり具合、味に好みがあってレシピもいろいろですが、今回は私の好みの作り方です。でき上がるまで足掛け2日かかるので、時間にゆとりのある時に挑戦してみてください。とても美味しいですよ。

サバは近くのスーパーで1尾298円、安いので2尾購入。しめサバ用におろしてあったのでそのまま使いました。

サバ・・・2尾(3枚におろして腹骨をすき取ったもの)

昆布茶…少々

塩・・・適量

酢・・・適量

※盛付けのときのあしらい等は適宜。写真は大根、大葉、レモンを使っています。

①サバの身と皮の両面に白くなるくらい塩を振って冷蔵庫に入れ、3時間おきます。

②塩を水で洗い流して水気をよく拭き取り、身の側に昆布茶を振りかけます。タッパ等に入れて2時間酢に漬けます。私もそうですが、甘目が好みなら砂糖を少し(大さじ1~2くらい)加えます。酢の量はサバの7割が浸るくらいが目安です。全体が均一に漬かるように時々上下を入れ替えます。

③酢から上げて酢をよく切り、骨抜きで血合いの骨を頭側から抜き取ります。生っぽいのが好きな場合はこのままでも食べられますが、塩と酢をなじますためにラップに包み、冷蔵庫で一晩寝かせます。

④食べる時に表面の薄皮を頭側から剥ぎ、適当に切って器に盛付けます。ショウガ醤油がよく合います。

味加減はお好みで。ちなみに我が家ではみりんを減らして砂糖を増やします。

また、だし入り味噌なら簡単!市販のタレを使うとさらに簡単です。

サバ切り身4切れ・だし汁2カップ

砂糖・みりん・味噌 各大さじ3

しょうゆ大さじ1 ・しょうが適量

①なべに、だし汁・砂糖・みりん・しょうゆを入れて煮立ったら

サバ、しょうがの薄切りの順で入れる。

②落し蓋をして、だいたい火が通ったら、煮汁で味噌を溶いて入れる。

味噌がほとんどなくなったら出来上がり!

切身+豆腐でボリュームアップ。ちょっと豆腐が生臭そうなイメージですが、ポイントは赤味噌を使うこと。赤味噌は魚の生臭さを消す力が強く、豆腐も美味しいです。

(466kcal/人)

サバ切身・・・2切れ(250gくらい)、豆腐・・・130g、シシトウ・・・4本、白ネギ・・・10cm

生姜薄切り・・・少々、赤だし用の赤味噌・・・40g、砂糖・・・大さじ2、酒・・・60ml、水・・・300ml

①切身をさっと熱湯に通して水にとり、皮のぬめりなどを洗い落とす。豆腐は4等分に切る。白ネギは千切りして水でもみ洗いし、白髪ネギを作る。

②鍋に生姜と砂糖・酒・水を入れて強火にかけ、沸騰したら切身を加える。初めはアクが出るので丁寧にすくい取る。

③中火にして落し蓋をし、3~4分煮たら赤味噌を溶き入れる。豆腐、シシトウも加え5分くらい煮てでき上がり。器に移し、白髪ネギを添える。

自家製みりん干は手間は、かかるけど作り方はわりと簡単です。時間のあるときに是非挑戦してみてください。自分の好みの味のみりん干が作れます。

サバ(3枚におろした物)・・・2尾分(約800g)

塩・・・適量

炒りゴマ(白)・・・適量

<漬け液>

醤油・・・250ml、みりん・・・200ml、酒・・・100ml、砂糖・・・25ml(大さじ2弱)

※漬け液の調合は、容量換算で醤油:みりん:酒:砂糖=10:8:4:1が目安です。好みの甘さは砂糖で調節。みりんを減らして砂糖で甘みをつける作り方もありますが、砂糖を増やすと、まったりとした甘み。上記のレシピはみりんが多いのでさらっとした甘みのみりん干になります。

①サバに塩を軽く振って20分おき、さっと洗って水気をふきとる。

②サバに塩をしている間に漬け液を作る。材料を混ぜて鍋に入れて火にかけ、沸騰させてアルコールを飛ばし、冷ます。

③液が冷めたら①のサバを5時間くらい漬ける。

④液から上げてよく液を切り、ゴマを振って、寒い時期なら網カゴにいれてベランダなどで5時間ぐらい干す。暖かい時期なら室内で扇風機の風を当てて3時間くらいででき上がり。冷蔵庫の場合は皿等にのせてラップをかけずに一昼夜くらい干します。

※漬け液を捨てるのがもったいないので、ついでにマルアジのみりん干も作りました。作り方は全く一緒ですが、マルアジのレシピに載せておきます。他の魚では、冷凍切身のカラスガレイで作ると、脂があってとっても美味しいです。

サバとトマトの水煮缶を使ったトマト煮です。簡単でおいしい。今回はジャガイモとセロリも使っていますが、必須の玉ネギ以外は有り合わせのものでOK。魚介類は他にイカやエビを入れても美味しいです。結構さっぱり味なので、コクのある味が好みならベーコンを加えてください。

(599kcal/人)

サバ水煮缶・・・1缶(190g)

トマト水煮缶(ホール)・・・1缶(400g)

水・・・400ml

塩・・・小さじ1/2~1弱

玉ネギ・・・小1個

セロリ・・・1本

ジャガイモ・・・1個

ニンニク・・・1カケ

鷹の爪・・・1本

サラダ油・・・大さじ2(オリーブ油でも)

カレールー(市販品・固形)・・・1カケ(約60g)

①玉ネギは薄切り、セロリは飾り用に葉を少し残してざく切り、ジャガイモは皮をむき2cmの角切り、ニンニクはつぶして粗いみじん切り、鷹の爪は種を除く。

②フライパンにサラダ油を熱してニンニク、鷹の爪を入れて香を出し、玉ネギ、セロリ、ジャガイモを炒める。

③野菜が半透明になってきたらトマト水煮(トマトは適当に粗切り)とサバ缶の汁、水、塩を加えて煮る。

④野菜がやわらかくなったら(約15分)火を止めてカレールーを溶かし、サバ缶の身を加え弱火で2~3分くらい煮ればでき上がり。器に盛り、セロリの葉を飾る。

※水の量は野菜が多い場合は適宜増やす。塩は少なめに入れて、最後に調整するとよいです。

トルコ風のサバサンドは以前に紹介しましたが、今回はマヨネーズとケチャップを使ったアレンジ版です。酸味が効いているためかマヨネーズやケチャップは脂ののったサバと相性が良く、これも美味しいですよ。

サバ・・・3枚おろし片身(約200g)

塩・・・適量

黒コショウ・・・少々

サラダ油・・・少々

食パン・・・4枚(薄めカット)

玉ネギ・・・1/4個

レタス・・・1~2枚

マヨネーズ・・・適量

ケチャップ・・・大さじ3

練り辛子・・・小さじ1/2

①サバは腹骨をすき取って小骨を抜き、半分に切る。両面に軽く塩を振って15分おき、さっと洗って水気を拭き取る。玉ねぎは薄くスライスして10分くらい水にさらし、水気を切る。

②サバニ黒コショウをふる。フライパンを熱してサラダ油をひき、サバを皮目から焼く。弱火で7~8割方焼けたら、サバを返して身側を10秒程度さっと焼き、取り出す。

※両面とも確り焼くとサバが固くなるので、片面はさっと焼きます。焼いているときに出てくる脂は臭いがきついので、クッキングペーパーで拭き取りながら焼いてください。

③パンをこんがりと焼いてケチャップ、辛子を塗り、玉ネギスライス、焼いたサバ、マヨネーズ、レタスをはさむ。

市販に売っている焼き鯖寿司。家でもできるのかと挑戦してみました。

蒲焼のタレや甘ダレをかけると市販の焼き鯖寿司に近くなります。

しっかりとすのこなどで巻き、ご飯を固めるようにしておくと後で切ると綺麗に切ることができますよ!

また、しそにくるんで食べても手も汚れず美味しいです。

鯖フィーレ…2枚

塩…適量

甘酢生姜…適量

ご飯…600g

しそ…3枚

すし酢…適量

市販のかば焼きのタレまたは甘ダレ…適量

①鯖の小骨を取り除き、サバに軽めにに塩を振り、30分置きます。

②甘酢生姜を千切りにします。

③鯖をグリルで焼きます。

④酢飯の形を整え、切った生姜を敷き、焼いたさばを乗せます。

⑤1時間ほどおいてなじませます。(すのこなどで形を整えたままにしておくときれいにできます。)

⑥最後に市販のタレを表面に塗って出来上がりです。

船場汁は大阪の問屋街・船場の商家で食べられたという魚のアラを使った澄まし汁です。主に塩鯖のアラを使ったそうで、質素倹約を旨とした大阪商人の精神を象徴した料理。

今回はしめ鯖を作ったときのアラで作りました。サバは鯖節などに加工されるだけあって、とてもよい出汁がでます。下処理をきちんとすれば、生臭みも無く美味しいですよ!

サバのアラ・・・1尾分

大根・・・150g

タマネギ・・・1/4個

細ネギ・・・2本

水・・・3カップ(600ml)

昆布・・・5×10cm

酒・・・大さじ2

みりん・・・小さじ1

薄口醤油・・・少々

①サバのアラ、大根、タマネギは食べやすく切る。細ネギは3cmに切る。

②次にアラの下処理です。アラに強めに塩をまぶし20分おいたら、水できれいに洗う。

③鍋に水、昆布、アラ、大根、タマネギを入れて火にかけ、沸騰したら昆布を除き、丁寧にあくをすくう。

④大根が煮えたら酒、みりんを加える。アラの塩分が出るので、味見してから薄口醤油で味を調える。細ネギを加えて火を止め、でき上がり。

味噌煮や塩焼きにあきたら、たまにはこんなのもいいですね。

(237kcal/人)

サバ切身・・・2切れ

白ネギ・・・10㎝

塩・・・少々

<タレ>

ポン酢・・・大さじ2、おろし生姜・・・小さじ1/2、砂糖・・・小さじ1/2、ごま油・・・小さじ1/2、鷹の爪の輪切り・・・1/2本分

①サバの皮に切れ目を入れ、軽く塩を振って15分くらいおく。

②白ネギを5cmに切り、白髪ネギを作る。(白髪ネギの作り方は、本サイト「イトヨリの中華蒸し」を参照)タレの材料を混ぜ合わせておく。

③ ①のサバを水でさっと洗い、クッキングペーパーで水気を拭いたらグリルで両面をこんがりと焼く。熱いうちに器に移してタレをかけ、白髪ネギを飾ってでき上がり。

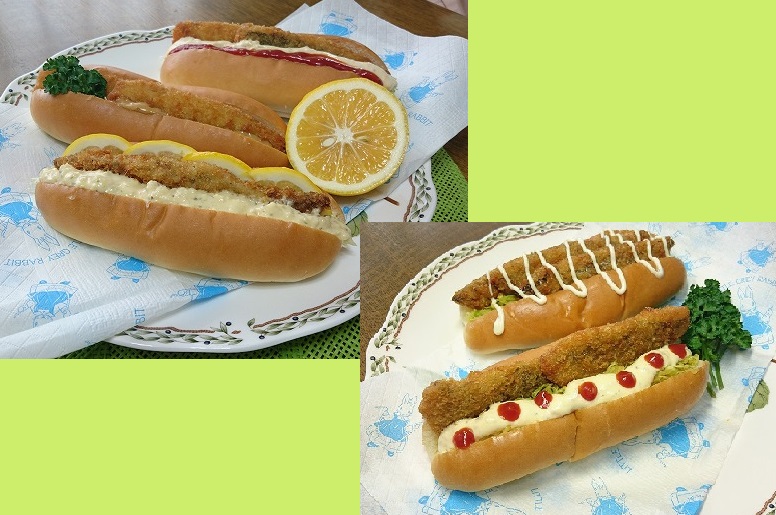

トルコでは、ケバブなどの肉料理が有名ですが、海に面した地域では、魚料理も食べられています。日本ではサバは、塩焼きや煮付けなどにすることが多いのですが、トルコのイスタンブールでは、なんと鉄板で焼いてパンにはさんで食べます。主食はお米ではなくパンなので、サンドウィッチです。サバサンド?と、ちょっと違和感があるかもしれませんが、一度食べてみてください。とてもおいしいのでやみつきになりますよ!

ちなみに、「バルック」は魚、「エキメッキ」はパンの意味ですので、いろんな魚をはさんで食べてみてくださいね。マヨネーズじゃなく、塩とレモンで食べるのがポイントです。

レタス1/4個

玉ねぎ1/6個

トマト 1/8個

きゅうり1/4本

塩 少々

こしょう 少々

ホットドッグ用パン 2個

すだち 1個

1.サバを3枚におろし、小骨を抜いて取り除く。

2.サバに塩、こしょうをして、フライパンに多めの油を入れて表面がカリッとするまで焼く。

3.レタス、玉ねぎは千切りにし、きゅうり、トマトは薄くスライスして、氷水に入れ、シャキッとさせる。

4.ホットドック用パンの横から切れ目を入れて野菜、サバをはさみ、すだちを絞って食べます。

さば 4切

塩 適量(振り塩用)

水 100cc

酒 100cc

みりん 50cc

醤油 大さじ 1

味噌 大さじ 4

生姜 スライス4~5枚

白髪ねぎ 少々(仕上げ用)

1. さばの身に塩を振り、しばらく置く。

2. 沸騰したお湯を掛け、塩や血等を洗い流す。

3. 塩以外の調味料を鍋に入れて、味噌を溶かしながらアルコールを飛ばす。

4. さばを入れて落し蓋をして煮る。

5. さばに火が通り、煮汁が少なくなったら火を止めて、盛り付けて白髪ねぎを添える。

6. お好みで柚皮を添えても美味しいです。

お弁当箱を使って作りました

お弁当箱を使って作りました

シメサバと市販のちらし寿司の素を使って簡単!押し寿司を作りました。焼きサバを使ったら『焼きサバ寿司』になります。

シメサバ 1尾分 ご飯 3合分 ちらし寿司の素(市販)3号用 1袋

①ご飯にちらし寿司の素を混ぜて冷ましておく。

②お弁当箱にラップを敷き、しめさば・ちらし寿司の順に詰めてから、ラップでくるんで、上から水筒の底などで押す。

③しばらくなじませたら出来上がり。

ビニール袋2枚を用意してください。

簡単に作れておいしいです。

揚げたてのあつあつをどうぞ!

シロサバフグ身欠

塩・こしょう

片栗粉

しょうゆ

酒

揚げる油

レモン

・ビニール袋がると便利

①シロサバフグの身欠を食べやすい大きさに切り、塩・こしょうします。

②①をビニール袋に入れ、酒、しょうゆを入れ、なじむようにもみ、10分ほどおく。

③新しいビニール袋に片栗粉を入れ、②のシロサバフグを水分を切っていれる。

④③のビニール袋に空気を入れてふくらませて、口を閉じて振る。

⑤油で揚げる。

そぎ造りと糸造りです!

そぎ造りと糸造りです!

店舗見学に行ったスーパーでサヨリを見つけました。4尾パックで698円、1尾60~80gくらいあって刺身にできそうなので早速Get。この魚、どちらかと言えば嗜好品的な魚でご飯のおかずにはならず、価格もけっこうするので、丸のままではあまり売られていません。魚体が小さいので刺身を作るのは中上級偏、自信あれば挑戦してください。手間はかかるけど味は一級品、春らしいお刺身です。

サヨリ・・・2尾(約140g)

添え物・・・適当に。写真は大根ケン、大葉、レモンスライスと、彩りに裏庭からとってきた南天の葉を使っています。白身で爽やか系の刺身なので、レモンはとても合います。

①サヨリの頭を落として腹を開き、内臓を除いてよく水洗いし、水気をきれいに拭き取ります。お腹の中も丁寧に拭くと、黒い膜も一緒に拭き取れます。

②3枚におろして腹骨をすき引きして除き、頭側から手で薄い皮をむきます。これで準備完了。

③刺身は1尾分をそぎ造りに、1尾分は糸造りにします。そぎ造りは、庖丁を寝かせて片身を3つにそぎ切りにします。糸造りは、縦斜め方向に細長く切ります。

④今回は、奥にそぎ造りを、手前に半月のレモンスライスを置いて糸造りを盛付けました。奥を高く、手前が低く、立体的に盛付けるときれいに見えます。大葉を複数枚使う時は、向きを変えるとバランスが良くなります。後はセンスで適当に!

今回はそのままで握りましたが、お好みで軽く酢〆にして下さい。サヨリには色々な飾り切の方法がありますので、凝ってみるのもいいでしょう。

サヨリ…中サイズ1尾

酢飯…適量(約20g/貫×4貫分)

付け合せ…適宜(今回は穂じそ・大葉を使用)

①サヨリの頭・腹びれを落とし、大名卸しする。

腹骨をすいて皮を引き、食べやすい大きさに切る。

②シャリ玉を作り、①と一緒ににぎる。

⑤②を付け合せと一緒に盛り付けて完成。

サルエビの代表的な料理「空揚げ」です。料理も手っ取り早くて美味しい! サルエビの殻は柔らかいので、頭からばりばり食べられます。 ビールにぴったり。

サルエビ・・・1パック

塩・コショウ・・・少々

小麦粉・・・適量

レモン・・・適量

これはもう書くほどのこともないですが、一応書いておきます。

①サルエビをさっと洗い、水気をよく拭き取って塩・コショウを軽く振り、小麦粉をまぶす。

②中高温の油でからっと揚げる。活物なので短時間揚げればOKです。器に盛付けてでき上がり。レモンを搾って食べます。

サルエビを炊き込みご飯にしました。

殻ごと炊き込むことで、エビの出汁がよく出ます。

とってもやさしい味わいがします。

米…2合 サルエビ…約200g

調味料A:料理酒…大さじ2 醤油…大さじ2 顆粒だし…小さじ1

塩…適量 三つ葉やネギ…適量

①サルエビをさっと洗う。

②米を洗い、炊飯器には通常より少なめに水を入れる。

③②に調味料Aを入れ、目盛りより水が少なければ足す。洗ったサルエビを上に入れる。

④ご飯が炊き上がれば、サルエビを取り出して頭を取り殻を剥く。

⑤剥いたサルエビを炊飯器に戻し、ご飯とざっくり混ぜ合わせる。

⑥食べる際に、三つ葉やネギを散らして完成。

さわら(鰆)幽庵焼き

さわら(鰆)幽庵焼き

サワラは白味噌の地に漬け込んだ西京焼きが定番ですが、冬場の柚子が出回る時期には幽庵焼きもお勧めです。柚子の香りがとっても爽やかで、季節感いっぱいの一品。秋から初春のサワラは脂がのっていて、これがまたおいしい。お節用にも最適です。

サワラ切身 4切(1切:80~100g)

食 塩 少々

<幽庵地>

醤油 大さじ4

みりん 大さじ4

酒 大さじ2

柚子 中1個(約50g)

①サワラの切身に軽く塩をふり、冷蔵庫で30分ほど寝かせます。

※身を締め、下味をつけるため!

②この間に幽庵地を作ります。幽庵地の基本は醤油:みりん:酒が1:1:1に柚子の輪切りを入れます。通常はこれに2~3時間漬け込みますが、今回は時間の都合で漬け込みを30分程度にしたので醤油とみりんの割合を増やして味を濃くしました。

③身を締めた①のサワラを水で軽く洗ってクッキングペーパーで水気を切り、②の幽庵地に30分ほど漬け込み、グリルで焼いてできあがり。みりんが多いので焦がさないように!

★お料理のポイント★

魚はサワラに限りません。白身の魚ならなんでも可能です。

仕上がりをよくするために最後に三つ葉やゆずの皮を振っておけば、白い上に緑や、黄色がよくはえます。

サワラ切身2切れ(約160g骨なし)、エビ(中4匹)、ゆりね(中1個)、かぶら4個(700g)、卵白(2個分)、三つ葉、ゆずの皮(少々)

<調味料>

薄口醤油(小さじ1/2)、出汁(カップ1+1/2)、みりん(小さじ1)、酒(小さじ2)、塩(小さじ1/3)

片栗粉(大さじ1)、水(大さじ1)

①かぶらは厚めにむき、粗めのおろし金ですりおろし、水気を切る。(ざるに布巾を敷いて軽く絞る。)

②卵白が白くふんわりするまでかきまぜる。(軽く塩小さじ1/2 調味量外)

③ ①と②をさっくり混ぜる。

④サワラは三枚におろし、一口大に切る。エビは殻や背綿を取る。サワラとエビに塩、酒少々(調味料外)を振り10分くらいおく。

⑤ゆりねは掃除して、少し硬めにゆでる。

⑥小ぶりの器に④、⑤をいれ、上から蓋をするように③をかけ約10分蒸す。

⑦出汁を煮立て、醤油、みりん、酒を入れて煮る。最後に片栗粉でとろみをつける。

⑧ ⑥の蒸し上がりに⑦のあんをかけ、三つ葉、ゆずの皮などを添える。

サワラは血合いの色が濃いので関西ではあまり刺身に使いませんが、刺身でもおいしい魚です。

皮が銀色できれいなのに、そのまま刺身にすると口に残ります、そこで、さっと炙ってたたき風の刺身にしました。温いまま刺身にすると、皮の下の脂肪がトロッとしてとても美味しいです。塩とスダチで食べるのもお勧め!!

サワラ

大根のケン、大葉など適宜

①サワラを3枚におろし、背側、腹側に分けて冊取りする。

②冊を金属性のバット等に入れ、皮目をトーチバーナーでさっと炙る。

③後は刺身に引いて盛り付けるだけです。

※作ってすぐに食べない時は、炙った後に氷水に漬けて冷やし、よく水気をぬぐってから刺身に引きます。

鮮度の良いサワラが手に入ったのでしゃぶしゃぶにしてみました。ブリのしゃぶしゃぶは大人気ですが、サワラもしゃぶしゃぶにすると実は美味しいですよ。特に寒い時期のサワラは脂がのって最高です。

下に記しているレシピの他、寄せ鍋風のだし汁(うどんだし)でしゃぶしゃぶにしてもOKです。

サワラ

水、だし昆布、酒・・・各適量

季節の野菜・・・白菜、しいたけ、白ねぎ等適宜

タレ・・・ポン酢、もみじおろし、きざみねぎ

※作り方といっても、切るだけなので恐縮ですが、一応書いておきます。

①サワラを3枚におろし、背腹に分けて冊取りする。

②皮を下にして尾の方から削ぎ切りにし、器にきれいに盛付ける。

③鍋に水、だし昆布を入れて火にかけ、沸騰前に昆布を引き出し、酒を加える。

④後はもう食べるだけ。サワラを4、5秒シャブシャブし、もみじおろしときざみねぎを入れたポン酢でいただきます。

サワラの代表的なお料理です。できたてでも、冷めてからもおいしく食べれますので、お弁当にもいいですね。

さわら切り身 2切

ふり塩 少々

(漬け味噌)だいたいの目安にしてください。お好みで砂糖や塩の分量を調整してみてください。

西京みそ 300g

みりん 50cc

砂糖 20g

1.鰆の切身に塩を振り、1時間ほどおいてペーパータオル等で水気をふく。

2.漬け味噌を混ぜ合わせて作る。

3.タッパーに2で作った味噌を半分入れ、1の鰆の切身を重ならないように並べる。更に残りの半分の味噌を切身の上にぬる。

4.2~3日、冷蔵庫におく。

5.魚焼き器もしくは、フライパンで焼く際に、味噌が多いと焦げやすくなるので、味噌をぬぐうか、水洗いしてから焼く。

「淡煮」は、いわば吸物の汁で魚を炊いた感じの料理です。薄味で炊くことで素材本来の味が楽しめます。煮魚の味付けは甘がらいものと決めつけていた方には、目からウロコの一品。薄味で炊いてもサワラには予め塩をしているので、しっかりとした味が入っています。

サワラ切身・・・2切

白ネギ・・・20cm

シイタケ・・・2個

青ネギ…少々

<煮汁>

水・・・1・1/2カップ

薄口しょうゆ・・・20ml

料理酒・・・20ml

みりん・・・小さじ1

出汁昆布・・・5×10㎝(適当でOKです)

①サワラの切身に軽く塩を振って30分くらいおく。

②白ネギは5cmにカットし、斜めに3ヶ所くらい切れ目を入れる。シイタケは軸を切る。トッピング用の青ネギは細く千切りし、水にさらす。

③白ネギ、シイタケをさっと湯通しする。同様に①のサワラも湯通しして霜降り状にし、冷水に取ってぬめりなどを落とす。

④鍋に煮汁の材料、③のサワラ、白ネギ、シイタケを加えて火をつけ、沸騰したら出汁昆布を取り除き、火を弱めて2~3分煮る(サワラに火が通ればOK)。

⑤10分くらいそのまま冷まして味を染ませ、器に移して青ネギをのせる。

腹側を銀皮造りにしています。

腹側を銀皮造りにしています。

大阪ではあまり刺身で食べませんが、鮮度が良ければ刺身がおいしい! 特に寒い時期のサワラは全体に脂がのり、トロ~として最高です。

お刺身なのでレシピというほどのものはないですが、一応書いておきます。

【材料】

サワラ

大葉、スダチ等・・・適宜

①サワラは水洗いして3枚におろし、冊取りします。

②背側の身は皮を引き、平造りにする。

③腹側の身は皮付きのまま銀皮造りにします。銀色が美しいですが、そのままだと皮が口に残るので、表面に斜めの格子状に庖丁を入れてから平造りにします。トーチバーナーがあれば、格子状の切れ目を入れずに皮を炙っても美味しいです。

最初はアルミホイルをかぶせておき、焦げないように気をつけましょう。このレシピでは時間短縮のため、電子レンジと併用しましたが、もちろんオーブントースターだけでもOK。ご自宅の調理器具にあわせて作りましょう。

さわら切り身(サゴシでもよい)・じゃがいも(薄く切って水にさらす)・パン粉・バター

①グラタン皿にバターを塗る(お好みで「おろしニンニク」を混ぜる)。

②さわら・じゃがいもを敷き詰め、次に具材が隠れるくらいのチーズをのせ、上からパン粉をまぶす。

③電子レンジで5分加熱したあと、オーブントースター(900ワット)で10分焼く。軽く焦げ目がついたら

出来上がり!

漬け焼きはサケやハマチでも紹介していますが、もちろんサワラも美味しいです。レシピは超簡単なので知っていると重宝します。お弁当用とかお節にも最適です。

サワラ切…2切れ

塩…少々

醤油…大さじ2

酒…大さじ2

※醤油、酒の分量は、大きめの切身(100g~120g)に各大さじ1が目安

①切身に軽く塩を振って20分くらいおく。

②醤油と酒を合わせて切身を3時間くらい漬け込む。一晩から1日くらい漬けても確りと味がしみて美味しいです。後は焼くだけです。

※小さめのビニール袋に切身と調味料を入れ、空気を抜いて冷蔵庫に入れておくと満遍なく漬かります。タッパ等で漬け込むときは、途中で切身を裏返して均一に漬かるようにしてください。

魚すきは魚を使ったすき焼きで、大阪の郷土料理です。具材や煮汁の割り下も肉のすき焼きとほぼ同じで、溶き卵をつけていただきます。今回使ったサワラの他、ブリ、サバなどでも美味しいです。

サワラ切身…3切(約300g)

白菜…300g

焼き豆腐…1/2丁

糸こんにゃく…1袋(200g)

生しいたけ…4枚

白ネギ…1本

三つ葉…1/2パック

ニンジン…少々

卵…2個

<割り下>

醤油…100ml、みりん…100ml、だし汁…150ml

※だし汁は水に市販の白だしを大さじ1~2加えてもOKです。

①サワラは骨を除き、皮付きのまま厚さ1cm程度の削ぎ切りにする。

②糸こんにゃくは下茹でして食べやすく切る。生しいたけは石付きを取る。その他、野菜や豆腐は食べやすく切る。

③深めの器で割り下の材料を混ぜ、サワラを5分くらい漬け込む。

④サワラを取り出して割り下をすき焼き鍋に注いで火にかける。サワラや他の具材を煮て、煮えたら溶き卵をつけていただきます。好みですが、粉山椒をふって食べる美味しいです。

※割り下に市販のすき焼き用タレを使う場合は、魚用には甘すぎるものが多いので、醤油と水を1:1くらいの割合で適宜足して使ってください。

市販の鍋つゆを使って簡単に!

市販の鍋つゆを使って簡単に!

4月から6月はサワラがたくさん獲れる時期です。春先は朝晩まだまだ寒い時期ですので、ぜひお試しください。もちろん鍋シーズンに脂ののった「寒鰆(かんざわら)」でいただくのも、おすすめ!市販の鍋つゆも、キムチ鍋など他の種類でもOKです。

サワラ(サゴシでもよい)8切れ 木綿豆腐 1丁 青ネギ1束 しめじ1パック

大根1/2本 水菜 1束 市販の豆乳なべ用つゆ 1パック

①材料を食べやすい大きさに切る。

②市販のなべつゆを鍋に入れ火にかけ、しめじを入れる。

③沸騰したら、他の具材を入れる。根菜など火が通りにくいものから順に入れていく。全体に火が通ったらできあがり。

味噌漬けは白味噌を使えば色白で上品な味に仕上がりますが、普段家庭で使う信州味噌、赤味噌、麹味噌など、どんな味噌で作っても美味しいです。今回紹介するのは味噌も少なくてすむ簡単で美味しい味噌漬けです。

サワラ切身・・・4切れ

塩・・・少々

赤味噌・・・70g(大さじ4くらい)

みりん・・・大さじ2

酒・・・大さじ2

①切身に薄く塩をふって(2%程度)、30分くらいおき、浮いてきた水気をペーパー等で拭き取る。

②味噌、みりん、酒を混ぜて練り、切身に塗る。タッパーかビニール袋などに入れ、冷蔵庫で漬け込む。2~3日漬込むと味が良くしみて美味しいです。焦げやすいので、焼くときは味噌をよく拭うか、さっと洗って味噌を落としてから。

※漬け込む味噌の調合は、だいたいの目安でOKです。味噌にみりん、酒をほぼ同量加えて練り、スプーンですくった時にぽたぽたと垂れるくらいが目安。味噌の量は、切身1切れに大さじ1程度です。

※長期保存する場合は、2日くらい漬込んだのち冷凍します。ラップで1切れずつ巻いて冷凍すると使うときに便利。

春に美味しいサワラと玉ねぎを組み合わせた、季節の料理です。野菜の甘みがサワラの味とマッチして、美味しいです。レモンの酸味がアクセントになります。

サワラには体に必要なたんぱく質が多く含まれていますので、是非食べてくださいね!

(245kcal/人)

サワラの切り身…2切れ

玉ねぎ…1/2

にんじん…1/4

塩・コショウ…少々

コンソメ(顆粒)…少々

レモンスライス…2枚

酒…大さじ2

醤油…小さじ1

バター…10g

①玉ねぎを薄切りにし、にんじんを千切りにする。

②熱したフライパンにバターを溶かし、にんじんを炒め、少し火が通ったら玉ねぎを入れ炒める。

③②にコンソメ顆粒、塩・コショウを入れ味を調える。

④③を冷ましている間に、サワラに塩を振り10分程置く。

⑤サワラの表面の水をしっかりふき取る。

⑥アルミホイルにサワラを置き、その上に③を乗せる。

⑦⑥に酒大さじ1、醤油小さじ1/2づつ切り身に振りかけ、上にレモンを乗せてアルミホイルで包む。

⑧オーブンで230℃、12~15分焼く。

(オーブンがないときはトースターで焼くこともできます。)

⑨食べるときはアルミホイルをアツアツをどうぞ。

春のサワラと新玉ねぎ、春人参と春をいっぱい詰めた南蛮漬けです。

サワラの切り身…2切れ

小麦粉…大さじ1

玉ねぎ…1/4個

にんじん…1/4個

ピーマン・・。1個

鷹の爪…1/2

塩…少々

南蛮漬けのタレ

酢…大さじ2 1/2

薄口醤油…大さじ1

砂糖…大さじ2

塩…少々

①サワラに塩をかけ5分置く。

②玉ねぎは薄切り、にんじんとピーマンは千切りにし、鷹の爪は輪切りにする。サワラは食べやすい大きさに切る。

③フライパンに切った野菜と鷹の爪、酢、薄口醤油、砂糖を入れ玉ねぎとにんじんがしんなりするまで炒め、容器に移す。

④サワラに小麦粉をまぶしフライパンで少量の油で揚げる。

⑤揚げあがったら、熱いうちに③でできた南蛮漬けのタレに入れ、しばらく置いておく。(1日置くと味が染みて美味しいです。)

簡単です!

簡単です!

こんなので、本当に大丈夫?と心配でしたが、なんのなんのとってもおいしくてビックリです!

サンマ、梅干、水

①サンマの頭、内臓をとり、3つに切ります。(内臓を入れたい方は、入れてもおいしいです。)

②梅干はサンマ1尾に対して3つ。

③サンマ、梅干を鍋にいれ、水をサンマがかぶる以上にいれます。

④初めは強火で、煮立ったら弱火ににして2時間煮ます。

⑤水が少なくなったら、鍋がこげないように注意します。

サンマの蒲焼き

サンマの蒲焼き

サンマと言えば塩焼きが定番ですが、他にもいろいろとおしいい食べ方があります。中でも我が家のお勧めは蒲焼き。香ばしい香りが食欲をそそります。調理も簡単、ぜひ挑戦してみてください。ウナギの蒲焼きに負けないくらいおいしく、栄養も満点です。ウナギ同様に蒲焼き丼もできます。(写真参照)

サンマ 2尾

片栗粉 適量

サラダ油 大さじ1

タレ 醤油、砂糖、味醂、酒・・・各大さじ2

ししとう 9本

白ゴマ 少々

大葉 少々(丼を作る場合)

①サンマは三枚に下ろし、腹骨をすき取って半分にカット、小麦粉を軽くまぶす。

②ししとうはヘタを取り、味がしみやすいようにフォークなどで数箇所を刺しておく(ししとうはあらかじめ刺しておかないと破裂する)。タレの材料を調合しておく。

③フライパンにサラダ油を熱して①のサンマを入れ、両面をこんがりと狐色になるまで焼く。途中でししとうも一緒に加えて焼く。

④余分な油をクッキングペーパーでふき取り、火を止めてタレを加え、サンマとししとうに絡める。火を止めて余熱でタレを煮詰めながら絡めるのがポイント。火をつけたままだとタレが焦げてしまいます。

⑤器に蒲焼きとししとうを盛り付け、白ごまを振ってできあがり。

■もっと簡単に!

タレは、市販のウナギ蒲焼きのタレや煮魚のタレを水か酒で適当に薄めて使えば更に簡単です。

■蒲焼き丼にも

熱いご飯にのせて蒲焼き丼にしてもおいしい。その場合はタレを少し多めに作って、盛り付けた上からも掛けます。大葉をきざんでご飯にのせると香りも良く、見た目もきれいです。

サンマの刺身と云えば、以前は産地に行かないと食べられませんでした。今では、鮮度保持の技術が向上したために、関西でも十分に刺身にできる鮮度の魚が入荷してきます。

刺身にできる鮮度の目安は①頭を持ってピンとしているもの、あるいは ②少し柔らかくなっていても、さばいた時に内臓が臭わないもの。

サンマ・・・1尾

大根のケン、大葉、みょうが、おろし生姜・・・各適量

①サンマは三枚におろし、腹骨をすき取って、手で皮をはぎます。

②次に、毛抜きで血合い部分の骨を抜き取り、刺身に引きます。

③器に大根のケン、大葉を敷き、②を盛り付けてみょうが。おろしようがを添えます。

全国さんま漁業協会さんのレシピを見たら、おいしそうなマリネが載っていたので、さっそく作ってみることにしました。

ライムを使った爽やか風味のマリネです。さしずめ、洋風の南蛮漬けといったところ。ライムのグリーンとトマトの赤で彩りもきれいです。

サンマ・・・2尾

A:(塩小さじ・・・1/4、コショウ・・・少量、牛乳・・・大さじ2)

小麦粉・・・適量

揚げ油・・・適量

マリネ液:(オリーブオイル・・・大さじ4、ライムの搾り汁・・・大さじ2、塩・・・小さじ1/4、コショウ・・・少量、ニンニクの搾り汁・・・少量)

玉ねぎ(薄切り)・・・1/2個

ライム・プチトマト・・・各適宜

ディル・・・適宜(あれば)

①サンマは3枚におろして腹骨をすきとり、一口大より大きめに切ってAをかけて10分ほどおく。

②サンマの汁気をふいて小麦粉をかるくまぶし、180℃の揚げ油で色づけないように揚げる。

③マリネ液に揚げたサンマを漬ける。ディルを加えると、一段と香味が増す。

④器に漬け込んだ玉ねぎを敷き、サンマと半月切りのライムを交互に盛り、輪切りのトマトを飾る。

ちょっと煮過ぎで型崩れ。でもおいしかったです!

ちょっと煮過ぎで型崩れ。でもおいしかったです!

関西ではサンマをあまり煮付けでは食べませんが、煮付けも美味しいのです。産地の北海道では、サンマの煮付けは定番料理だとのこと。酢を使ってやわらかく煮るので小骨も食べられます。常備菜にも最適です。

サンマ・・・・・・・4尾

しょうが・・・・・1かけ

酢・・・・・・・・・・・大さじ2

酒・・・・・・・・・・・大さじ3

しょうゆ・・・・・・大さじ3

みりん・・・・・・・大さじ1

①サンマは頭と尾を除いて3~4㎝の長さに筒切りにし、濃いめの塩水に浸けながら内臓を取り、洗って水気を拭く。

②しょうがは千切りにする。

③鍋にサンマとかぶるくらいの水、酢、酒を入れて強火にかけ、沸騰したらアクをとって弱火にし、10分~15分ゆでる。

④しょうが、しょうゆ、みりんを入れて落し蓋をし、弱火で汁けがほとんどなくなるくらいまでゆっくり煮含める。途中、煮汁が全体にまわるように鍋を回すとよい。

これも全国さんまさんのレシピ集に載っていたので作ってみました。子供の大好きなケチャップ味で、酢豚風のサンマ料理です。

あれば、ピーマンも入れると彩がよくなりそうですね。

サンマ・・・2尾

酒・・・大さじ1/2

ショウガ汁・・・少々

片栗粉・揚げ油・・・各適量

玉ねぎ・・・1個

ニンジン・・・1/3個

ニンニク(つぶす)・・・1かけ

油・・・大さじ1~2

A:

スープ(または水)・・・大さじ5

トマトケチャップ・・・大さじ4

砂糖、しょうゆ、酒・・・各大さじ1

塩・・・小さじ1/2

B:水溶き片栗粉・・・少々

①サンマは3枚におろして腹骨をすきとり、ひと口大に切って酒、しょうが汁で下味を付ける。

② ①のサンマに片栗粉をまぶし180~190℃の油でからりと揚げる。

③玉ねぎはくし形切り、ニンジンはいちょう形に切り、さっとゆでる。

④中華なべにニンニクと油を入れて火にかけ、香りが出たら③を入れて炒める。

⑤ ④Aの調味料を入れて玉ねぎが柔らかくなるまで煮たら、Bの片栗粉でとろみをつける。最後に②のサンマを加えて混ぜる。

サンマは和風の煮付けももちろんOKですが、今回はコチュジャンを使った韓国風の甘辛い煮物です。こっくりとした辛味噌ダレがご飯とよくあいます。

サンマ・・・4尾

ナス・・・4個

白ねぎ千切り・・・1/2本分

<煮汁>

ニンニク(スライス)・・・1かけ

ショウガ(千切り)・・・1かけ

水・・・1.5カップ

みそ・・・大さじ2

コチュジャン・・・大さじ2

砂糖・・・大さじ1

しょうゆ・・・大さじ1

みりん・・・大さじ1

酒・・・大さじ2

粉唐辛子・・・小さじ1(好みで、適量)

①サンマは頭、尾を切り落として内臓を取り除き、よく水で洗って半分に切る。ペーパーなどで水気をよくぬぐう。ナスはヘタを落として4つ割にし、適当に切り込みを入れる。

②鍋に煮汁の材料と①のサンマ・ナスを入れて火にかけ、最初は強火で、沸騰したら落しぶたをして中火で15分くらい煮る。

③火を止めて、そのまま10分くらい味を染込ませ、器に盛りつけて白ねぎの千切りをのせる。

「らっきょう酢」を使うと、とっても簡単に作ることができます。

1時間煮るので、こげないように注意してください。

簡単なのにおいしくてビックリです。ご飯によくあいますよ!

たくさん作って作り置きしてもいいですね。

(366kcal)

サンマ 3尾

らっきょう酢 200ml

水 200ml

①サンマは、頭を落とし、内蔵をとってきれいに洗い、3等分する。

②ホーローの鍋かステンレスの鍋にらっきょう酢と水を入れ、サンマを並べて入れる。火にかけて、沸騰したらごく弱火にし、1時間煮る。

③途中、こげていないか注意しながら、煮汁が少なくなってトロリとするまで煮詰める。

香ばしくするため、サンマは塩焼きにしてから使います。オリーブ油を加えることで、風味良く中華おこわのような食感になります。

米・・・2カップ

サンマ・・・2尾

セロリ・・・1本

黒荒挽きコショウ・・・少々

塩・・・適量

調味料A:酒・・・大さじ1、塩・・・小さじ1/2、オリーブ油・・・小さじ4

①米を洗って通常より少しだけ少なめで水加減する。

②サンマは頭を落として腹を割り、内臓を取り除いて水洗いした後、全体に塩を振って30分くらいおく。

③セロリの茎は筋をとり2cmの斜め切り、葉は細く刻む。

④サンマの塩を水でさっと落としてグリルで焼き、骨を取り除いて身だけにする。

⑤ ①の米にAの調味料、セロリの茎、サンマの身を乗せて炊飯する。

⑥炊き上がってからサンマの身を粗めにほぐし、セロリの葉のみじん切りを混ぜ、黒粗挽きコショウをふる。

脂の強い魚は、ちょっとだけ酢で締めるとあっさりと食べられます。

脂の強い魚は、ちょっとだけ酢で締めるとあっさりと食べられます。

サンマは身質がやわらかく脂が強いので、ちょっとだけ塩と酢で締めてお刺身にしました。身がしまり、酢のおかげで比較的あっさりと食べることができます。棒鮨にする時は酢に漬ける時間をもう少し長め(2~3時間)にして使います。

サンマ・・・1尾

きゅうり、たまねぎ・・・付け合せ用適量

塩、酢・・・適量

昆布茶・・・少々

①サンマは頭を落として腹に切れ目を入れ、内臓を取り除いた後、流水でお腹の中をきれいに洗う。この後、キッチンペーパー等で体表、お腹の中もきれいに水分をぬぐう。

②たまねぎはできるだけ薄くスライスし、水の中で軽くもみ洗いする。もう一度水を替えて洗い、水気を切る。こうすると辛味が抜けてマイルドな味になります。きゅうりは斜めに薄くスライスし、千切りにする。

③サンマを3枚におろして腹骨をすき取り、両面に強めに塩を振って(塩は身の量の10%くらい)冷蔵庫で30分くらいおく。

④ ③のサンマをさっと水で洗って余分な塩を落とし、身に昆布茶を少量振りかけてひたひたの酢に10分漬ける。昆布茶は魚を酢で漬け込むときに使う混布の代用品ですが、常備しておくと簡単で便利です。

⑤ ④のサンマを酢から上げて酢をよく拭き取り、骨抜きで血合いの部分の骨を抜き取ったあと、頭側から薄皮をはぐ。

⑥後はスライスして付け合せの野菜と盛り付けます。しょうが醤油があいます。

イワシのページでオイルサーディンの作り方を紹介しましたが、こちらはサンマ版のオイルサーディンといったところ。サンマで作っても美味しいです。サンマはイワシより大きいので三枚におろして使いますが、作り方はイワシとほとんど一緒。ワインやウィスキーのおつまみにぴったりです。

サンマ…2尾

塩…大さじ2

水…2カップ(400ml)

鷹の爪(赤トウガラシ)…1本

ローレル(乾燥)…2~3枚(あれば)

ニンニク…1カケ

ミニトマト…8個

オリーブ油・サラダ油…適量

①サンマは3枚におろして腹骨をすき取り、3等分にカットする。鷹の爪は種を取り除く。ニンニクはつぶす。

②水に塩を加えて8%程度の塩水を作り、①のサンマを30分漬け、塩味をつけます。漬け終わったらサンマの水気をよく拭っておく。

※水1カップ(200ml)に塩大さじ1(18g)を溶かすと、約8%の塩水ができます。

③小さめのフライパンにオリーブ油とサラダ油を少し入れて②のサンマの皮を上にしてできるだけ重ならないように並べ、サンマがかくれるくらいに油を注ぎ足す。鷹の爪、ローレル、ニンニクも一緒に加える。サンマの皮を上のするのは、加熱した時に皮が破けないようにするため。オリーブ油とサラダ油の割合は好みですが、オリーブ油が多いほど濃厚な味に、サラダ油がおおいとさらっと軽い味になります。私は普通半々の割合で作ります。

④フライパンを弱火にかけて、サンマから小さな泡がでてきたら火を更に弱め、この小さな泡が少しずつ出ている状態を保ちます。油の温度を上げすぎるとサンマの唐揚げになってしまうので注意。

⑤三枚におろしたサンマの場合、10分程度で火は通り、20分もたてば小骨も軟らかくなりますが、身がちょっと柔らかすぎるので、通常は30~40分程度加熱してもう少し水分を抜きます。

⑥最後にミニトマトを加え、5分程度加熱して火を止め、そのまま冷まします。サンマの保存はタッパ等に油と一緒に入れ、冷蔵庫で1週間程度。トマトは1週間は無理だとおもうので、早めに食べてください。残った油はニンニク等の香りがついているのでパスタや炒め物に使えます。

秋を感じさせる混ぜご飯です。

大葉のさわやかさと、ゴマの風味が食欲をそそります。